2023年11月06日

筑後川筑後川のダムを巡る11基めのダム、江川ダム(朝倉三ダム総合運用について)

九州一でっかい筑後川、

筑後川水系のダムを巡る11基めのダム、江川ダム(筑後川水系、小石原川)

型式は、重力式コンクリートダム

重力式コンクリートダムは、地盤が強固な場所に作られます。

僕が愛好家になる前にイメージしていた、コンクリートで造られたダムのイメージそのものです。

筑後川水系では、松原ダムと同じ型式です。

型式の違う朝倉市にあるロックフィルダムの小石原川ダム、寺内ダムとぜひ見比べてみてください

建設の経緯(要約)

この一帯は、水の安定供給に悩まされており(S40代のお話)

用水路の整備とともに、甘木橋頭首工、女男石頭首工、江川ダムの建設(総費用113.8億円)など、両筑用水路事業として計画されました。

その計画の中で、福岡都市圏の水道水の安定確保も必要だったこともあり江川ダムの役割に、福岡市の水道水が組み込まれる事になる

下流にある女男石頭首工も管理をしています(甘木橋頭首工は両筑土地改良区へ委託)

又、ほぼ同時期に寺内ダム建設と佐田川と小石原川を導水路で繋ぐ寺内導水路建設計画案が農水省内で進んでいたみたいですが

農水省から国土交通省へ計画が引き継がれることになる(経緯は不明)

これは、私の想像ですが河川を調べているうちに治水の役割を持たせた方がいいと判断されたのではないかと推測。

昭和47.寺内ダムとの総合利用案へ変更となる

(S47に江川ダム完成、S50に寺内導水路完成、S53に寺内ダム完成) 事業詳細リンク(両筑平野用水事業所)→「https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/works/index.html」

今回、見学を通して住民の一人として改めてすげぇーなと感じています。

近年、地球温暖化の影響を受けて

雨が降らない時期が増えるといわれていますが、

S40代に、江川ダムと寺内ダムを寺内導水路でつないで運用する計画を立て建設を行ったことで水の安定供給に繋がり平野が栄えました。

その後、小石原川ダム建設の計画ならびに木和田導水路の計画をし近年完成しました。

その頃は地球温暖化の影響を受けて、雨が今みたいに降らなくなるなんて誰も想像すらしていなかったでしょう

(7/10の大雨の洪水調節効果も)

先を見据えて計画をし整備を行う! 簡単ではないと思いますがグッジョブといいたい。

朝倉市には、三連水車、山田堰と歴史的に価値のあるインフラ施設があります。

筑後川の水をいかに利用(取水)するのか、先人の知恵であり、今でも稼働していて学ぶ点も多い施設です。

山田堰、三連水車は、筑後川の水を受給する為のインフラ施設です。が

又、朝倉市には、3つダム(江川ダム、小石原川ダム、寺内ダム)と2つの導水路を総合運用し

“朝倉の水を大切に、有効活用するためのインフラ施設”が(も)あります

江川ダムを中心とした

寺内ダムと寺内導水路、小石原川ダムと木和田導水路の三ダム総合運用(利水)は

実は、全国的に見てもかなり珍しいと聞きます、(すごい)運用をされてます。と私は声を大にして言いたい。

朝倉三ダム総合運用、流域の皆さんにもダムの役割を知っていておいていただきたい。

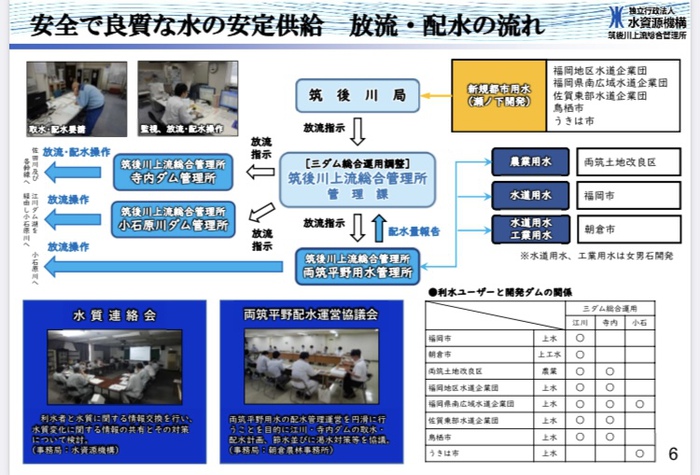

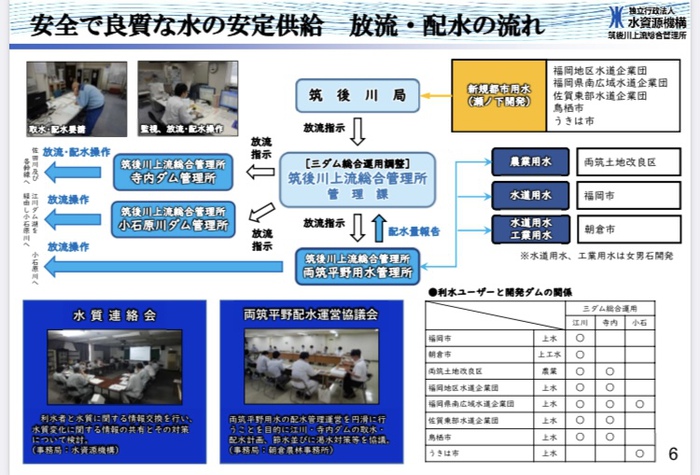

◦まずは資料を基に、江川ダムを中心とした筑後川上流総合管理所の役割の説明を受ける

→ざっくりとでもいいので、ぜひ流域の方には目を通していただきたい(知っていてほしい内容です)

実は、7/10の大雨で満水だった江川ダム、小石原川ダム、寺内ダム、

朝倉市の3つのダムの貯水量が8月末に伺うと少なくなっていてびっくりしました。

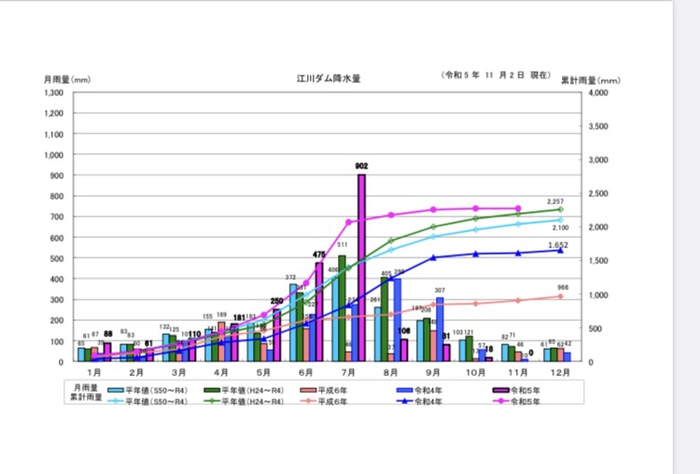

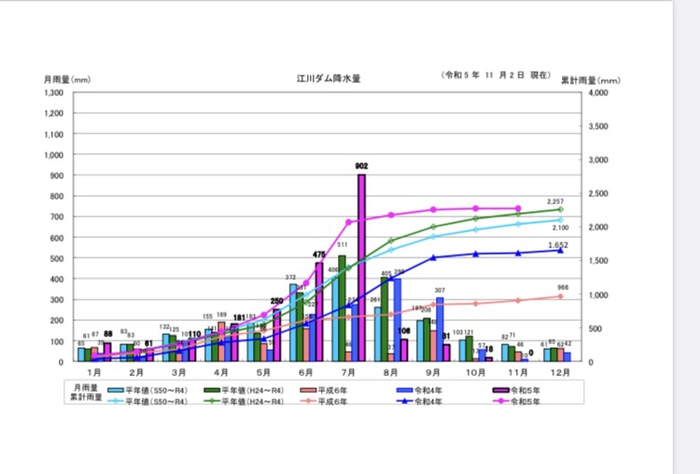

⚪︎江川ダムにおける降水量データ

江川ダム(両筑平野用水事業所)で毎月更新されて行ってます→「https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/dam_data/pdf/rain.pdf」

グラフを見て頂くとわかりますが、強い雨が降った(令和5.7月)はグラフが伸びてますが

それ以降は、少雨傾向(8.9.10月と例年より少雨)です→非出水期(雨が少ない時期)へ入り→来年へ

雨が降った時に、ダムなどで溜め 溜めたみずをいかに“大切に使うか”

今後ますます重要になるのではないでしょうか

⚪︎朝倉三ダムの利水運用の考え方

(朝倉三ダム総合運用の実績(令和4) P1.2を参照)

朝倉三ダム総合運用の実績(令和4)→「https://www.water.go.jp/chikugo/chikujyo/flood/r04-report_3dam.pdf」

◦令和4年度、朝倉市ダム集水域の降水量

朝倉三ダム総合運用の実績(令和4)、小石原川、佐田川、赤石川の令和4のデーターです(P2)

HPを見ると、こういうデーターが沢山アップされてるみたいです、知りませんでした。

こういった専門的なデーターは、専門の組織でないと作れないのでありがたいです

こういったデーターを見る機会は少ないと思います。

こういったデーターを見る機会は少ないと思います。

ぜひ、朝倉市の3つの河川の降水量をクリックして見てみてください。

今回は、私なりにピックアップして要点を要約してみたいと思います。

小石原川ダムが完成して運用開始され始めた事で、朝倉市の3つのダムの運用方法が変わりました。

◦新しい運用方法について

朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

ざっくり言うと、3つのダムを一つのダム湖と見立てて

3つのダムのそれぞれのダムの利水の役割は、総合運用していきましょう!というもの

朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

で、この考え方だとこんな事が可能(やりやすく)となります。

例えば、7/10以降、朝倉市は雨が少なくて、

この時期は農業用水に水を沢山使用(最大11.795㎥/s)するので雨が降らないと寺内ダム、江川ダムの水位が低下しやすい

(寺内ダム、8月末撮影)

寺内ダム(8月末)貯水率30%近くなる→江川ダムが放流量を増やして一部を寺内導水路を使い佐田川へ

(江川ダム、8月末撮影)

江川ダムの貯水率が下がってくると、江川ダムの放流量に近い水量を小石原川ダムが江川へ補給

なんてことをこの時行っていました。

詳しく過去ブログにて解説→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2333319.html」

朝倉三ダム総合運用の実績(令和4)資料、P2より

令和4年、春先に油木ダムの水が少なくなってるとニュースになった年も

春から夏も雨が少なく同様の操作を行なっていました

過去投稿より→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2312785.html」

⚪︎運用ルールについて

先程も話しましたように、朝倉市の3つのダムを一つのダムとして考えて、貯水容量を有効に使いましょう!

“それを行うためのベースとなるルール”

補給(ダムから河川へ補給)、朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

貯留(ダム湖へ溜める)、朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

◦寺内ダムは、複合ダムで利水の貯水容量は多くなく、流域面積(ダムに水が流れ込む面積が広い)

利水容量がすぐに溜まりやすいダム(雨が降ると回復しやすいダム)

◦江川ダムは、利水専用のダムで

容量は多いが、寺内ダムより流域面積が狭い

→上流の小石原川ダムが溜めると、さらに少ない(回復しにくいダム)

→木和田導水路は、佐田川の流量が多いときに木和田導水路を使って

江川川ダムの豊富な貯水量を有効的に活用する

(令和4、7~9月に延べ11日間、合計約76万m3(最大2.95m3/s)導水と資料にありました)

◦小石原川ダムは、複合ダムで

利水容量は多い、流域面積は狭い(回復しにくいダム)

“最初に貯水が減りやすいのは寺内ダム”である

使うと、

“溜まりにくい、小石原川ダム、江川ダムは極力使わないにこしたことはないし、

使ったら、溜まりにくい小石原川ダム、江川ダムを中心に貯めていく”

その基準となる数字がこちら

と言うような、一定の基準が設けてあります。

私が見学に行った時は、重点ダムとして小石原川ダムにチェックが入っていました

←小石原川ダムを優先的に使用する(寺内、江川は貯水量を維持する努力をする)

こういった、3ダムを連携した利水運用は、1年365日、今、どのダムの水を優先的に使うべきか、

今、どのダムに水を優先的に溜めるべきかなど

先を見据えて計画しながらルールをもとに運用されています。

両筑平野用水(江川ダム)概要P6→「https://www.water.go.jp/chikugo/chikujyo/pdf/gaiyou02_ryouchiku.pdf」

その司令塔(操作室)が江川ダム内にあります。

→江川ダム内にある筑後川上流総合管理所の操作室から各ダムへ利水の指示を出しています

操作室は撮影NGでしたので、ダム印帳プレミアム見学会の小石原川ダムの操作室

こちらは撮影もOKでしたので代わりにアップします

木和田導水路のモニター画面と江川ダム、寺内ダムの貯水量など映っています

河川の水位と流量など(下の大きい河川が筑後川)

こういった、河川やダムの情報がわかるパソコンとモニター画面が沢山ならんで管理しています

ダムで水を溜めて管理している!!が、イメージしていただけるのではないでしょうか

ダム印帳プレミアム見学会の小石原川ダムの操作室

筑後川上流総合管理所の操作室には、他に女男石頭首工の遠隔操作のダムコン、ライブカメラなどのモニターもあり

取水しやすいように水位を常に監視されてました。

女男石頭首工の水位を一定に保たないといけないらしく、江川ダムから女男頭首工まで数キロと距離があり、野鳥川からの水も加わり→女男頭首工到着地点の流量を予想してゲートの開放調整を行い水位を一定に保つ

この操作は、ダムコン(コンピュータ)が予想するのは不可能で

経験による予想しかないとのこと

又、雨が降るとゴミや流木が流れつきやすくなり、それを取り除かないといけない。

ダムみたいに網場(あば)がないので、雨の中の確認作業(巡視)、流木やゴミを取るのが大変とのこと

⚪︎平野の農業用水の使用量はどう決まってる?

小石原川、佐田川沿いの2市2町(朝倉市、小郡市、筑前町、大刀洗町)約4,700haの水田や畑地の農業用水に使用されていますが

農業用水の使用量は、使用量の変更を両筑土地改良区様から連絡を受けて翌日に変更するとのこと

両筑土地改良区様HP→「https://ryouchiku.net/archives/5539」

雨が少ないと当然、利用権の範囲内で増えます(最大11.795㎥/s)し

ダム湖の水が少なくなると取水制限(自主取水制限)を行ったりします

両筑土地改良区様HPを見ると、運用の例に出しました令和4.7月8月と令和5.9月に間断かんすい計画を行っていたみたいです。

自主取水制限みたいなものでしょうか

間断かんすい計画について、両筑土地改良区について、両筑土地改良区様に聞いてきました。

両筑土地改良区様の建物入り口には、ダムの毎日の貯水量のデーターがかかれていました。

令和4.7月8月と令和5.9月の間断かんすい計画は、ダムの貯水量が低くなってきたので

ため池、井戸水なども使用している地域の方にご相談をし、取水を融通しあって

ダム湖の使用量を自主的に減らしダム湖の水が維持できるように行なわれてました。

今後、こういったことが行われることがおおくなるのではないでしょうか

⚪︎福岡都市圏、福岡市の水道水について

◦江川ダム(寺内ダム、小石原川ダムを含む)→小石原川、佐田川から筑後川へ流れ→筑後大堰→福岡導水路

→福岡地区水道企業団1.669㎥/s、福岡県南広域水道企業団0.777㎥/s、佐賀東部水道企業団1.065㎥/s、鳥栖市0.139

筑後川大堰編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2330618.html」

福岡導水路編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2331137.html」

を一緒に見て頂くと、朝倉市から筑後川へ流れ、どうやって福岡都市圏へ山からの水が辿り着くのかわかると思います。

(筑後川水系を、シリーズとして一つのblogにまとめているのも川のように流れで見れるように!からなんです)

◦江川ダム(寺内ダム、小石原川ダムを含む)→小石原川→女男石頭首工から福岡市の乙金浄浄水場へ(1.075㎥/s)

福岡導水路の見学時に、浄水場から使用量の変更が1日に数回あると聞いていたので、

乙金浄水場から江川ダムへも連絡があるのかと質問しました。

福岡市→「https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/mizukanri/0034.html」

⚪︎乙金浄水場(福岡市)からの水道水の使用量の変更について

前日に連絡を受けて→翌日の送る量を変更するとのこと

江川ダム、女男石頭首工、寺内導水路の見学の内容を振り返りつつ説明していきたいと思います

江川ダム、女男石頭首工、寺内導水路の見学の内容を振り返りつつ説明していきたいと思います

江川ダム(直下より)、左下から監査廊へ入ります

江川ダム天端から撮影(副ダム、利水バルブ)

白い建物は、両筑土地改良区様の維持流量を活用した発電設備

江川ダム(直下より)、

非出水期になると、農業用水の水の使用がなくなるので利水バルブからの放流をストップさせることもあります

白い建物の正体です

河川の維持用水を使って発電して売電されたお金は、両筑土地改良区様の揚水ポンプの維持費用などに使われます

天端からは見えなかったのですが、発電された水の放流管からの出口

この後、監査廊へと

◦寺内導水路の日向石取水口へ案内していただきました

両筑平野用水(江川ダム)概要P7→「https://www.water.go.jp/chikugo/chikujyo/pdf/gaiyou02_ryouchiku.pdf」

水位調整設備(左上が小石原川下流、右が上流の江川ダム)

撮影している後ろに取水口があります

日向石取水口(寺内導水路の小石原川側の出入口となります)

両筑平野用水(江川ダム)概要P9

寺内導水路は、小石原川側の標高が高いので佐田川へ送るときは流下の力を利用

逆に、佐田川から小石原川へ送る時は第一分水工の設備を使って水位を上げてあげることで

小石原川へ送ることが可能となる

→モーターなどの力は使ってない

この寺内導水路の使用回数は、1日に複数回使用することもありますが

使用日数であれば、管理開始(昭和53年6月1日)から令和4年6月30日までの

44年1ヶ月(16,101日間)で累計10,272日

われわれの目に止まることはないがほぼ日常的に、使用されている

寺内ダム(佐田川)と江川(小石原川)をつなぎ、あさくらの水を有効的に運用する大切な施設である

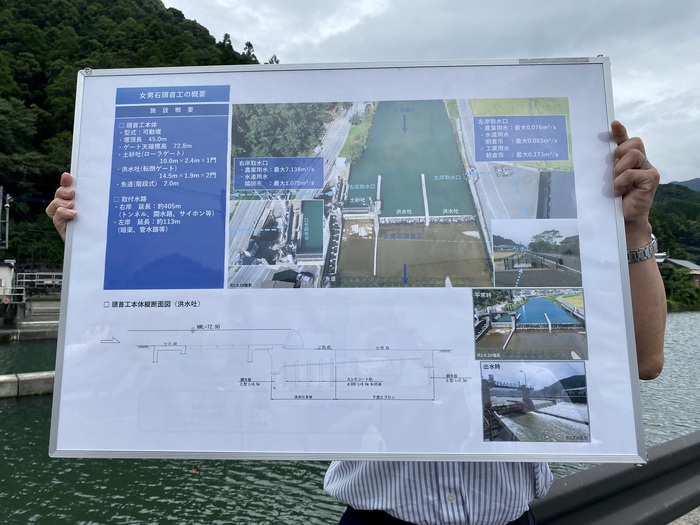

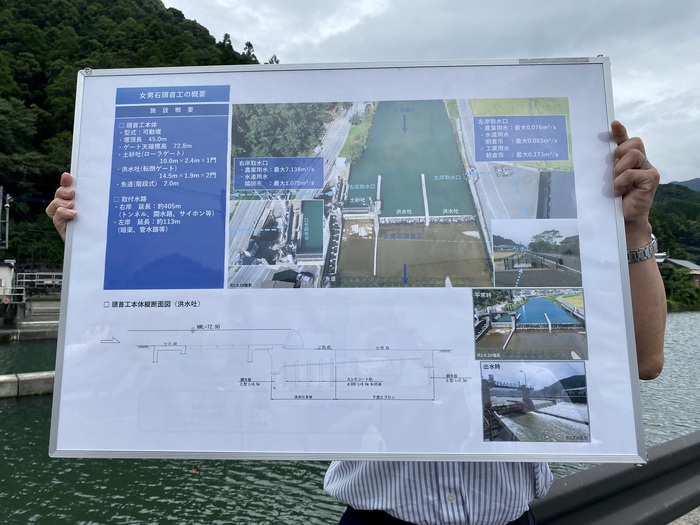

◦そして、下流にある女男石頭首工へ

女男石頭首工(左岸より)

女男石頭首工(左岸より)

女男石頭首工(下流より)

右岸側取水口より、農業用水 最大7.138㎥/s、水道用水(福岡市) 最大1.075㎥/s

左岸側取水口より、農業用水 最大0.076㎥/s、水道用水(朝倉市) 最大0.083㎥/s、工業用水(朝倉市) 最大0.173㎥/s

写真上が、小石原川の上流(上流から見て右側が右岸となる)

福岡都市圏の為に作られたと思われがちな江川ダムですが、江川ダム(寺内ダム、小石原川ダム含む)で溜められた水は、

一番多く使用されているのは年中使用していないものの農業用水なんです

又、朝倉市の工業用水や水道水にも使用されています。

我々、流域の者も江川ダムの恩恵はうけているのです。

朝倉市の水だから、我々が使って当たり前(当然)という考え方もできますが

地球温暖化の影響を受けて、雨が降りにくくなってきていて

“降った雨をダムに溜めて、溜めた水を大切に使う”

今後は、“水は大切な資源” という考え方がより重要になってくるのではないでしょうか

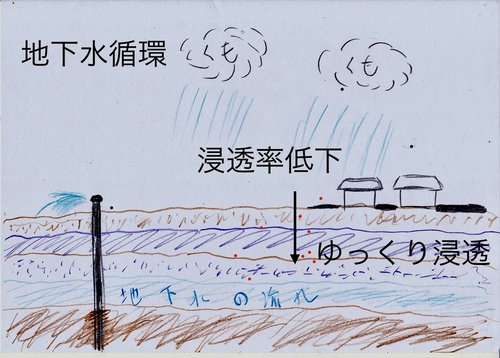

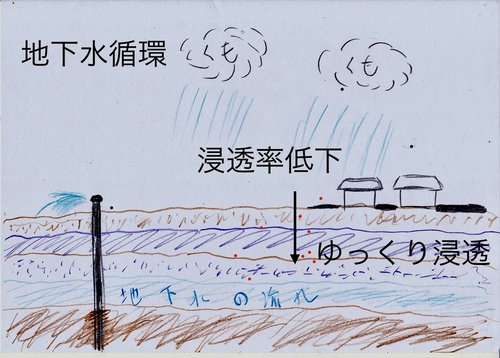

又、この一帯は水道水などの水源は地下水の使用が多いですが

河川やダムの水だけでなく、井戸水も流量が昔より減ってきたなんて声も聞きます。

水は全て繋がってる、地球温暖化の影響が地下水だけ影響がないと考えるよりも、地下水にも影響が出てくるかもしれないと考え

この地域の水を未来に繋ぐ為に何が出来るのか考える方がいいのではないか

水源地に住む我々も、地球温暖化対策に目を向けて

あさくらの水を未来へつなぐ取り組みが何ができるのかを考える時ではないでしょうか

寺内ダムの天端より、両筑平野(8月)

◦朝倉市の学校の先生方へ

朝倉市には、歴史的に価値のある山田堰、三連水車等があります。

筑後川の水をいかに取水(利用)するのかという、先人の知恵であり、今でも稼働していて学ぶ点も多い施設です。

又、朝倉市には、3つダムと2つの導水路を使って総合運用しているインフラ施設があります。

山田堰、三連水車は、筑後川の水を受給する為のインフラ施設

朝倉市のダムと導水路を使った総合運用は、朝倉市の山からの水を溜めて大切に有効活用し、両筑平野の農業用水、福岡市、福岡都市圏の水道水などへ送るという

全国的に見ても、数少ない総合運用をおこなっています。

又、数十年後には筑後川と朝倉三ダムを導水路でつなぐ筑後川ダム群連携事業も行われます

筑後川ダム群連携事業について→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2336074.html」

“朝倉市の水をどうやって管理し、我々は使用しているのか” という大切な部分だと感じています(知るべきこと)

小学校4年生の水の授業、水はどこから? 朝倉の水はどこからきて、管理をされ我々へどう届くのか(生活を支えているのか)

(例、江川ダム(操作室)→寺内導水路(日向石頭首工)→女男石頭首工→寺内ダム天端で記念撮影→時間があれば、両筑土地改良区まで)

令和7、江川ダムは管理50周年を迎えます(多分)

ただしく、理解をして感謝をして迎えることが大切だと感じています。

寺内ダム、天端より

ぜひ、見学をしていただきたい。

(詳しくは、事前にコース等相談していただけるとこれを見せた方がいいのではないかなど

アドバイスできると思います)

又、事前事業でプロジェクトWETを活用したみずの体験プログラムと組み合わせると

より、子供たちも水の事、河川の事、ダムの事が理解しやすいかと思います。

プロジェクトWET(河川財団)→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2336632.html」

プロジェクトWETに関しては、令和6度 地域で活動を本格的にできないか模索中です

先生方で興味がありましたら、ご連絡お待ちしています

補足、

改めて運用実績の資料を見てますが、一定のダムの基礎知識がないと

いきなり資料を読んで理解するのは、ハードルが高い気もします。

私みたいに、職員の方に直接話をきく機会が増えたりする方が

やはりわかりやすいかと感じます。

こういった、ダムの役割の情報を広く市民に伝えるために、行政も伝える努力、協力を一緒にしていただけると

市民の理解もより進むのではないでしょうか

そして、ぜひ、こちらのダムグッズも手に取っていただきたい

そして、ぜひ、こちらのダムグッズも手に取っていただきたい

藤吉窯の江川ダム箸置き、小石原川ダム箸置きでも紹介してますが

私、寺内ダムが好きなんですが箸置きは江川ダム箸置きが好きなんです

男らしいといいますか、ダムらしいといいますか、ぬくもり畑さん、Cafe楓さんで購入できます

こういうグッズを通じて、江川ダムに興味を持ってくれる人が増える

ちょっとダムにいってみようか!! と思ってくれたら幸いです。

令和7年は、江川ダム管理50周年を迎えます(たぶん)

江川ダムの理解が深まり、感謝の声が多くなり50周年を迎えることを切に願います

☆筑後川水系のダムを巡る(過去の投稿) 復習はこちら

⭐︎九州地方整備局と筑後川ダム統合管理所編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322800.html」

⭐︎下筌ダムと洪水調節の見学編

→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

⭐︎松原ダム見学の模様と弾力的管理の話(利水)の見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2323152.html」

⭐︎大山ダムダム見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2324776.html」

⭐︎夜明ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2326186.html」

⭐︎合所ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2327548.html」

⭐︎藤波ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2329348.html」

基本的には、聞いた話をかみ砕いてわかりやすく説明をし

気軽に、ちょっとダムに行ってみようか!!と思っていただける内容を目指しています。

ここでは書ききれなかった内容もありますので、ぜひ管理所を訪れてみて

分からないことなど質問してみてください。

⭐︎見学に関して協力

国土交通省九州地方整備局・筑後川河川事務所様

水資源機構(筑後川局、筑後川下流総合管理所、筑後川上流総合管理所)様

合所ダム管理所(福岡県)様、藤波ダム管理所様(福岡県)

夜明ダム管理所様(九州電力)

ご協力感謝致します。

日本ダム協会認定 ダムマイスター

朝倉市3ダム愛好家 三ちゃん

ぷちっと、協力おねがいします

ぷちっと、協力おねがいします

地域情報ランキング

筑後川水系のダムを巡る11基めのダム、江川ダム(筑後川水系、小石原川)

型式は、重力式コンクリートダム

重力式コンクリートダムは、地盤が強固な場所に作られます。

僕が愛好家になる前にイメージしていた、コンクリートで造られたダムのイメージそのものです。

筑後川水系では、松原ダムと同じ型式です。

型式の違う朝倉市にあるロックフィルダムの小石原川ダム、寺内ダムとぜひ見比べてみてください

建設の経緯(要約)

この一帯は、水の安定供給に悩まされており(S40代のお話)

用水路の整備とともに、甘木橋頭首工、女男石頭首工、江川ダムの建設(総費用113.8億円)など、両筑用水路事業として計画されました。

その計画の中で、福岡都市圏の水道水の安定確保も必要だったこともあり江川ダムの役割に、福岡市の水道水が組み込まれる事になる

下流にある女男石頭首工も管理をしています(甘木橋頭首工は両筑土地改良区へ委託)

又、ほぼ同時期に寺内ダム建設と佐田川と小石原川を導水路で繋ぐ寺内導水路建設計画案が農水省内で進んでいたみたいですが

農水省から国土交通省へ計画が引き継がれることになる(経緯は不明)

これは、私の想像ですが河川を調べているうちに治水の役割を持たせた方がいいと判断されたのではないかと推測。

昭和47.寺内ダムとの総合利用案へ変更となる

(S47に江川ダム完成、S50に寺内導水路完成、S53に寺内ダム完成) 事業詳細リンク(両筑平野用水事業所)→「https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/works/index.html」

今回、見学を通して住民の一人として改めてすげぇーなと感じています。

近年、地球温暖化の影響を受けて

雨が降らない時期が増えるといわれていますが、

S40代に、江川ダムと寺内ダムを寺内導水路でつないで運用する計画を立て建設を行ったことで水の安定供給に繋がり平野が栄えました。

その後、小石原川ダム建設の計画ならびに木和田導水路の計画をし近年完成しました。

その頃は地球温暖化の影響を受けて、雨が今みたいに降らなくなるなんて誰も想像すらしていなかったでしょう

(7/10の大雨の洪水調節効果も)

先を見据えて計画をし整備を行う! 簡単ではないと思いますがグッジョブといいたい。

朝倉市には、三連水車、山田堰と歴史的に価値のあるインフラ施設があります。

筑後川の水をいかに利用(取水)するのか、先人の知恵であり、今でも稼働していて学ぶ点も多い施設です。

山田堰、三連水車は、筑後川の水を受給する為のインフラ施設です。が

又、朝倉市には、3つダム(江川ダム、小石原川ダム、寺内ダム)と2つの導水路を総合運用し

“朝倉の水を大切に、有効活用するためのインフラ施設”が(も)あります

江川ダムを中心とした

寺内ダムと寺内導水路、小石原川ダムと木和田導水路の三ダム総合運用(利水)は

実は、全国的に見てもかなり珍しいと聞きます、(すごい)運用をされてます。と私は声を大にして言いたい。

朝倉三ダム総合運用、流域の皆さんにもダムの役割を知っていておいていただきたい。

◦まずは資料を基に、江川ダムを中心とした筑後川上流総合管理所の役割の説明を受ける

→ざっくりとでもいいので、ぜひ流域の方には目を通していただきたい(知っていてほしい内容です)

実は、7/10の大雨で満水だった江川ダム、小石原川ダム、寺内ダム、

朝倉市の3つのダムの貯水量が8月末に伺うと少なくなっていてびっくりしました。

⚪︎江川ダムにおける降水量データ

江川ダム(両筑平野用水事業所)で毎月更新されて行ってます→「https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/dam_data/pdf/rain.pdf」

グラフを見て頂くとわかりますが、強い雨が降った(令和5.7月)はグラフが伸びてますが

それ以降は、少雨傾向(8.9.10月と例年より少雨)です→非出水期(雨が少ない時期)へ入り→来年へ

雨が降った時に、ダムなどで溜め 溜めたみずをいかに“大切に使うか”

今後ますます重要になるのではないでしょうか

⚪︎朝倉三ダムの利水運用の考え方

(朝倉三ダム総合運用の実績(令和4) P1.2を参照)

朝倉三ダム総合運用の実績(令和4)→「https://www.water.go.jp/chikugo/chikujyo/flood/r04-report_3dam.pdf」

◦令和4年度、朝倉市ダム集水域の降水量

朝倉三ダム総合運用の実績(令和4)、小石原川、佐田川、赤石川の令和4のデーターです(P2)

HPを見ると、こういうデーターが沢山アップされてるみたいです、知りませんでした。

こういった専門的なデーターは、専門の組織でないと作れないのでありがたいです

こういったデーターを見る機会は少ないと思います。

こういったデーターを見る機会は少ないと思います。ぜひ、朝倉市の3つの河川の降水量をクリックして見てみてください。

今回は、私なりにピックアップして要点を要約してみたいと思います。

小石原川ダムが完成して運用開始され始めた事で、朝倉市の3つのダムの運用方法が変わりました。

◦新しい運用方法について

朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

ざっくり言うと、3つのダムを一つのダム湖と見立てて

3つのダムのそれぞれのダムの利水の役割は、総合運用していきましょう!というもの

朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

で、この考え方だとこんな事が可能(やりやすく)となります。

例えば、7/10以降、朝倉市は雨が少なくて、

この時期は農業用水に水を沢山使用(最大11.795㎥/s)するので雨が降らないと寺内ダム、江川ダムの水位が低下しやすい

(寺内ダム、8月末撮影)

寺内ダム(8月末)貯水率30%近くなる→江川ダムが放流量を増やして一部を寺内導水路を使い佐田川へ

(江川ダム、8月末撮影)

江川ダムの貯水率が下がってくると、江川ダムの放流量に近い水量を小石原川ダムが江川へ補給

なんてことをこの時行っていました。

詳しく過去ブログにて解説→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2333319.html」

朝倉三ダム総合運用の実績(令和4)資料、P2より

令和4年、春先に油木ダムの水が少なくなってるとニュースになった年も

春から夏も雨が少なく同様の操作を行なっていました

過去投稿より→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2312785.html」

⚪︎運用ルールについて

先程も話しましたように、朝倉市の3つのダムを一つのダムとして考えて、貯水容量を有効に使いましょう!

“それを行うためのベースとなるルール”

補給(ダムから河川へ補給)、朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

貯留(ダム湖へ溜める)、朝倉三ダム総合運用の実績(令和5)資料より

◦寺内ダムは、複合ダムで利水の貯水容量は多くなく、流域面積(ダムに水が流れ込む面積が広い)

利水容量がすぐに溜まりやすいダム(雨が降ると回復しやすいダム)

◦江川ダムは、利水専用のダムで

容量は多いが、寺内ダムより流域面積が狭い

→上流の小石原川ダムが溜めると、さらに少ない(回復しにくいダム)

→木和田導水路は、佐田川の流量が多いときに木和田導水路を使って

江川川ダムの豊富な貯水量を有効的に活用する

(令和4、7~9月に延べ11日間、合計約76万m3(最大2.95m3/s)導水と資料にありました)

◦小石原川ダムは、複合ダムで

利水容量は多い、流域面積は狭い(回復しにくいダム)

“最初に貯水が減りやすいのは寺内ダム”である

使うと、

“溜まりにくい、小石原川ダム、江川ダムは極力使わないにこしたことはないし、

使ったら、溜まりにくい小石原川ダム、江川ダムを中心に貯めていく”

その基準となる数字がこちら

と言うような、一定の基準が設けてあります。

私が見学に行った時は、重点ダムとして小石原川ダムにチェックが入っていました

←小石原川ダムを優先的に使用する(寺内、江川は貯水量を維持する努力をする)

こういった、3ダムを連携した利水運用は、1年365日、今、どのダムの水を優先的に使うべきか、

今、どのダムに水を優先的に溜めるべきかなど

先を見据えて計画しながらルールをもとに運用されています。

両筑平野用水(江川ダム)概要P6→「https://www.water.go.jp/chikugo/chikujyo/pdf/gaiyou02_ryouchiku.pdf」

その司令塔(操作室)が江川ダム内にあります。

→江川ダム内にある筑後川上流総合管理所の操作室から各ダムへ利水の指示を出しています

操作室は撮影NGでしたので、ダム印帳プレミアム見学会の小石原川ダムの操作室

こちらは撮影もOKでしたので代わりにアップします

木和田導水路のモニター画面と江川ダム、寺内ダムの貯水量など映っています

河川の水位と流量など(下の大きい河川が筑後川)

こういった、河川やダムの情報がわかるパソコンとモニター画面が沢山ならんで管理しています

ダムで水を溜めて管理している!!が、イメージしていただけるのではないでしょうか

ダム印帳プレミアム見学会の小石原川ダムの操作室

筑後川上流総合管理所の操作室には、他に女男石頭首工の遠隔操作のダムコン、ライブカメラなどのモニターもあり

取水しやすいように水位を常に監視されてました。

女男石頭首工の水位を一定に保たないといけないらしく、江川ダムから女男頭首工まで数キロと距離があり、野鳥川からの水も加わり→女男頭首工到着地点の流量を予想してゲートの開放調整を行い水位を一定に保つ

この操作は、ダムコン(コンピュータ)が予想するのは不可能で

経験による予想しかないとのこと

又、雨が降るとゴミや流木が流れつきやすくなり、それを取り除かないといけない。

ダムみたいに網場(あば)がないので、雨の中の確認作業(巡視)、流木やゴミを取るのが大変とのこと

⚪︎平野の農業用水の使用量はどう決まってる?

小石原川、佐田川沿いの2市2町(朝倉市、小郡市、筑前町、大刀洗町)約4,700haの水田や畑地の農業用水に使用されていますが

農業用水の使用量は、使用量の変更を両筑土地改良区様から連絡を受けて翌日に変更するとのこと

両筑土地改良区様HP→「https://ryouchiku.net/archives/5539」

雨が少ないと当然、利用権の範囲内で増えます(最大11.795㎥/s)し

ダム湖の水が少なくなると取水制限(自主取水制限)を行ったりします

両筑土地改良区様HPを見ると、運用の例に出しました令和4.7月8月と令和5.9月に間断かんすい計画を行っていたみたいです。

自主取水制限みたいなものでしょうか

間断かんすい計画について、両筑土地改良区について、両筑土地改良区様に聞いてきました。

両筑土地改良区様の建物入り口には、ダムの毎日の貯水量のデーターがかかれていました。

令和4.7月8月と令和5.9月の間断かんすい計画は、ダムの貯水量が低くなってきたので

ため池、井戸水なども使用している地域の方にご相談をし、取水を融通しあって

ダム湖の使用量を自主的に減らしダム湖の水が維持できるように行なわれてました。

今後、こういったことが行われることがおおくなるのではないでしょうか

⚪︎福岡都市圏、福岡市の水道水について

◦江川ダム(寺内ダム、小石原川ダムを含む)→小石原川、佐田川から筑後川へ流れ→筑後大堰→福岡導水路

→福岡地区水道企業団1.669㎥/s、福岡県南広域水道企業団0.777㎥/s、佐賀東部水道企業団1.065㎥/s、鳥栖市0.139

筑後川大堰編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2330618.html」

福岡導水路編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2331137.html」

を一緒に見て頂くと、朝倉市から筑後川へ流れ、どうやって福岡都市圏へ山からの水が辿り着くのかわかると思います。

(筑後川水系を、シリーズとして一つのblogにまとめているのも川のように流れで見れるように!からなんです)

◦江川ダム(寺内ダム、小石原川ダムを含む)→小石原川→女男石頭首工から福岡市の乙金浄浄水場へ(1.075㎥/s)

福岡導水路の見学時に、浄水場から使用量の変更が1日に数回あると聞いていたので、

乙金浄水場から江川ダムへも連絡があるのかと質問しました。

福岡市→「https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/mizukanri/0034.html」

⚪︎乙金浄水場(福岡市)からの水道水の使用量の変更について

前日に連絡を受けて→翌日の送る量を変更するとのこと

江川ダム、女男石頭首工、寺内導水路の見学の内容を振り返りつつ説明していきたいと思います

江川ダム、女男石頭首工、寺内導水路の見学の内容を振り返りつつ説明していきたいと思います

江川ダム(直下より)、左下から監査廊へ入ります

江川ダム天端から撮影(副ダム、利水バルブ)

白い建物は、両筑土地改良区様の維持流量を活用した発電設備

江川ダム(直下より)、

非出水期になると、農業用水の水の使用がなくなるので利水バルブからの放流をストップさせることもあります

白い建物の正体です

河川の維持用水を使って発電して売電されたお金は、両筑土地改良区様の揚水ポンプの維持費用などに使われます

天端からは見えなかったのですが、発電された水の放流管からの出口

この後、監査廊へと

◦寺内導水路の日向石取水口へ案内していただきました

両筑平野用水(江川ダム)概要P7→「https://www.water.go.jp/chikugo/chikujyo/pdf/gaiyou02_ryouchiku.pdf」

水位調整設備(左上が小石原川下流、右が上流の江川ダム)

撮影している後ろに取水口があります

日向石取水口(寺内導水路の小石原川側の出入口となります)

両筑平野用水(江川ダム)概要P9

寺内導水路は、小石原川側の標高が高いので佐田川へ送るときは流下の力を利用

逆に、佐田川から小石原川へ送る時は第一分水工の設備を使って水位を上げてあげることで

小石原川へ送ることが可能となる

→モーターなどの力は使ってない

この寺内導水路の使用回数は、1日に複数回使用することもありますが

使用日数であれば、管理開始(昭和53年6月1日)から令和4年6月30日までの

44年1ヶ月(16,101日間)で累計10,272日

われわれの目に止まることはないがほぼ日常的に、使用されている

寺内ダム(佐田川)と江川(小石原川)をつなぎ、あさくらの水を有効的に運用する大切な施設である

◦そして、下流にある女男石頭首工へ

女男石頭首工(左岸より)

女男石頭首工(左岸より)

女男石頭首工(下流より)

右岸側取水口より、農業用水 最大7.138㎥/s、水道用水(福岡市) 最大1.075㎥/s

左岸側取水口より、農業用水 最大0.076㎥/s、水道用水(朝倉市) 最大0.083㎥/s、工業用水(朝倉市) 最大0.173㎥/s

写真上が、小石原川の上流(上流から見て右側が右岸となる)

福岡都市圏の為に作られたと思われがちな江川ダムですが、江川ダム(寺内ダム、小石原川ダム含む)で溜められた水は、

一番多く使用されているのは年中使用していないものの農業用水なんです

又、朝倉市の工業用水や水道水にも使用されています。

我々、流域の者も江川ダムの恩恵はうけているのです。

朝倉市の水だから、我々が使って当たり前(当然)という考え方もできますが

地球温暖化の影響を受けて、雨が降りにくくなってきていて

“降った雨をダムに溜めて、溜めた水を大切に使う”

今後は、“水は大切な資源” という考え方がより重要になってくるのではないでしょうか

又、この一帯は水道水などの水源は地下水の使用が多いですが

河川やダムの水だけでなく、井戸水も流量が昔より減ってきたなんて声も聞きます。

水は全て繋がってる、地球温暖化の影響が地下水だけ影響がないと考えるよりも、地下水にも影響が出てくるかもしれないと考え

この地域の水を未来に繋ぐ為に何が出来るのか考える方がいいのではないか

水源地に住む我々も、地球温暖化対策に目を向けて

あさくらの水を未来へつなぐ取り組みが何ができるのかを考える時ではないでしょうか

寺内ダムの天端より、両筑平野(8月)

◦朝倉市の学校の先生方へ

朝倉市には、歴史的に価値のある山田堰、三連水車等があります。

筑後川の水をいかに取水(利用)するのかという、先人の知恵であり、今でも稼働していて学ぶ点も多い施設です。

又、朝倉市には、3つダムと2つの導水路を使って総合運用しているインフラ施設があります。

山田堰、三連水車は、筑後川の水を受給する為のインフラ施設

朝倉市のダムと導水路を使った総合運用は、朝倉市の山からの水を溜めて大切に有効活用し、両筑平野の農業用水、福岡市、福岡都市圏の水道水などへ送るという

全国的に見ても、数少ない総合運用をおこなっています。

又、数十年後には筑後川と朝倉三ダムを導水路でつなぐ筑後川ダム群連携事業も行われます

筑後川ダム群連携事業について→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2336074.html」

“朝倉市の水をどうやって管理し、我々は使用しているのか” という大切な部分だと感じています(知るべきこと)

小学校4年生の水の授業、水はどこから? 朝倉の水はどこからきて、管理をされ我々へどう届くのか(生活を支えているのか)

(例、江川ダム(操作室)→寺内導水路(日向石頭首工)→女男石頭首工→寺内ダム天端で記念撮影→時間があれば、両筑土地改良区まで)

令和7、江川ダムは管理50周年を迎えます(多分)

ただしく、理解をして感謝をして迎えることが大切だと感じています。

寺内ダム、天端より

ぜひ、見学をしていただきたい。

(詳しくは、事前にコース等相談していただけるとこれを見せた方がいいのではないかなど

アドバイスできると思います)

又、事前事業でプロジェクトWETを活用したみずの体験プログラムと組み合わせると

より、子供たちも水の事、河川の事、ダムの事が理解しやすいかと思います。

プロジェクトWET(河川財団)→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2336632.html」

プロジェクトWETに関しては、令和6度 地域で活動を本格的にできないか模索中です

先生方で興味がありましたら、ご連絡お待ちしています

補足、

改めて運用実績の資料を見てますが、一定のダムの基礎知識がないと

いきなり資料を読んで理解するのは、ハードルが高い気もします。

私みたいに、職員の方に直接話をきく機会が増えたりする方が

やはりわかりやすいかと感じます。

こういった、ダムの役割の情報を広く市民に伝えるために、行政も伝える努力、協力を一緒にしていただけると

市民の理解もより進むのではないでしょうか

そして、ぜひ、こちらのダムグッズも手に取っていただきたい

そして、ぜひ、こちらのダムグッズも手に取っていただきたい

藤吉窯の江川ダム箸置き、小石原川ダム箸置きでも紹介してますが

私、寺内ダムが好きなんですが箸置きは江川ダム箸置きが好きなんです

男らしいといいますか、ダムらしいといいますか、ぬくもり畑さん、Cafe楓さんで購入できます

こういうグッズを通じて、江川ダムに興味を持ってくれる人が増える

ちょっとダムにいってみようか!! と思ってくれたら幸いです。

令和7年は、江川ダム管理50周年を迎えます(たぶん)

江川ダムの理解が深まり、感謝の声が多くなり50周年を迎えることを切に願います

☆筑後川水系のダムを巡る(過去の投稿) 復習はこちら

⭐︎九州地方整備局と筑後川ダム統合管理所編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322800.html」

⭐︎下筌ダムと洪水調節の見学編

→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

⭐︎松原ダム見学の模様と弾力的管理の話(利水)の見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2323152.html」

⭐︎大山ダムダム見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2324776.html」

⭐︎夜明ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2326186.html」

⭐︎合所ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2327548.html」

⭐︎藤波ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2329348.html」

基本的には、聞いた話をかみ砕いてわかりやすく説明をし

気軽に、ちょっとダムに行ってみようか!!と思っていただける内容を目指しています。

ここでは書ききれなかった内容もありますので、ぜひ管理所を訪れてみて

分からないことなど質問してみてください。

⭐︎見学に関して協力

国土交通省九州地方整備局・筑後川河川事務所様

水資源機構(筑後川局、筑後川下流総合管理所、筑後川上流総合管理所)様

合所ダム管理所(福岡県)様、藤波ダム管理所様(福岡県)

夜明ダム管理所様(九州電力)

ご協力感謝致します。

日本ダム協会認定 ダムマイスター

朝倉市3ダム愛好家 三ちゃん

ぷちっと、協力おねがいします

ぷちっと、協力おねがいします

地域情報ランキング

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。