2023年03月12日

筑後川水系12基を巡る~4基めのダム・夜明ダム見学編

九州電力さんの筑後川の水を活用した水力発電(再生エネルギー)のお話と夜明ダムの見学を行ってきました。

水力発電は、石炭をエネルギー元とする火力発電と違い物価高騰の影響を受けにくい、CO2を出さないクリーンなエネルギーと言えるかと思います。

占める比率は低いのかもしれませんが極力、石炭や原子力に頼らないでいいように我々の生活の一助となっているのは、間違いないと思われます。

九州一でっかい筑後川の水をどう運用(活用)されているのか興味ありませんか?

夜明ダムは、筑後川で一番最初に建設されたダム

型式は、重力式コンクリートダム

発電(P)を目的とします。

筑後川の水力発電は、筑後川の小国発電所、杖立発電所、下筌ダム発電所、松原ダム発電機(右岸側、左岸側は維持水量を発電に使用)

玖珠川の町田第一第二発電所、野上発電所、右田発電所、玖珠発電所、湯山発電所、女子畑発電所

杖立川と筑後川が合流し、三芳駅発電機、石井発電所、柳又発電所、夜明発電所 と

日田補修所管内には15の発電所があり、最大出力221.000kwの出力

⇒24時間発電したとすると約62万4千世帯/日(平均使用量250kwh/月の場合)

黄色が導水路と水圧鉄管にあたる(取水した水の流れ)

松原ダムの松原発電所(維持水量(左岸側)を発電に使用)

本発電に当たる右岸側から大山川取水堰→高瀬川ダム→柳又発電所の水の流れと

大山川取水堰→女子畑発電所の水の流れがある

(一度取水した筑後川の水を、導水路を使い別の場所に送り再発電する)

→ダムカードの裏面に書かれている内容は、こういった事を書かれていたみたいです

大山川取水堰→高瀬川ダムに繋がる導水路(大山ダム直下)

九州電力さん的には、柳又発電所の方が発電量が多い

(有効落差が高い方が発電する×使用水量=発電量)ので、柳又発電所に沢山の水を送りたいのだが

そうなると大きく水の流れが変わってしまうので、河川維持の為に国土交通省、筑後川河川事務所が管理をしています三隈堰(日田市)と島内堰(日田市)の水位を何センチ維持しましょうという取り決めをダム統合管理所(筑後川河川事務所)と行っています。

他の取水堰でも同様に玖珠川、筑後川の河川の維持に必要な流量を確認しながら発電に取水されてます。

発電の仕組みは、九州電力さんHPへ→「https://www.kyuden.co.jp/effort_water_index.html」

近年、温暖化の影響で強い雨が降りやすくなってる反面、雨が降らない時間が増えるとも言われていますので、

水力発電の視点で見た時に、何か影響(変化)があるのかを聞きましたところ、

わざわざ過去の発電量と見比べて頂きまして、発電量には変化はないとのことでした。

いろんな視点から筑後川を見た時に、ふと疑問でした

変な疑問にも調べて頂き感謝です。

夜明ダムの設備の解説と夜明ダム見学編突入です。

→時間の都合上、高瀬川ダムの見学はなしです

高瀬川ダム(日田市) 一応、5基め

夜明ダムにて、パネルと実際のダムを見ながら設備の説明をして頂きました

⭐︎夜明ダム発電の仕組みについて、

(上が下流から、下が上流から撮影)

洪水吐ゲートで筑後川を堰き止め(水位約11mにすることで取水しやすくし)

右岸側の取水口から取水し導水路へ(386号を渡り、JR久大戦の下→山の下を通り→386号の下を通り)を使い下流にある発電所へ(最大80㎥/s有効使用量が可能)

少し下流にあるあのでっかい施設です(386号沿い)

ここに水車(タービン)があります。

夜明ダムの発電は、日田全域、朝倉市の一部の電力に使用(あー、うちはどうなんだろうかぁー、使っててくれー)

夜明ダムの発電使用に関しては、瀬の下観測地点(水天宮あたり)の流量を元にしてダム統合管理所(筑後川河川事務所)の指示を受けながら取水量は調整されています(瀬ノ下観測地点で40 ㎥/sだと思われる)

耳納山麓土地改良区、袋野土地改良区の農業用水に取水されてあるので、そちらとも連絡を取りつつ水の調整をされています。

袋野土地改良区さんは、江戸時代から筑後川の水を取水されてあり、夜明ダム建設に伴い移転していただいたみたいです。

多分、土地改良区の取水口は夜明ダム左岸から少し上流に位置するののではないかと

(386号から見えます)

合所ダム見学の時に、頂いた資料(夜明ダム上流から取水し、隈上頭首工へ)

違う話ででてきたのですが、夜明ダム(日田補修所管内で最下流の施設)は逆調整の役割をしていると話されていました。

筑後川の水は、最終的には有明海に流れ付きます。

筑後川の水が、増えたり減ったり大きく変動すると、有明海の海苔などに影響するので

ダム統合管理所と連絡を取りながら、自然環境に配慮をしつつ夜明ダムが調整の役割も行い取水を心がけてます。と話されてました。

実は、この時はよくわからなかったのですが合所ダムの見学をして、隈上頭首工の話を聞くことで

実は、この時はよくわからなかったのですが合所ダムの見学をして、隈上頭首工の話を聞くことで

調整の役割という言葉の意味が理解できました。

私の解釈になってしまいますが、夜明ダムの少し上流に土地改良区さまの取水口があり、そちらの取水量のデーターも夜明ダムで管理されています(みれます)

袋野土地改良区、耳納山麓土地改良区の取水の権利の中で、季節や合所ダムの貯水量の関係などで筑後川の水の取水量が日々変化することが考えられます。

筑後川の水が、増えたり減ったり大きく変動しないように、筑後川にある施設(夜明ダム)が管理をすることで流量の調整の役割を夜明ダムが担っている

夜明地点において(かんがい期37㎥/s、非かんがい期20㎥/s)の流量の確保に努めてあります。

(他、支流、ダム連携事業により瀬ノ下地点において通年40㎥/sの流量確保に努めてあります)

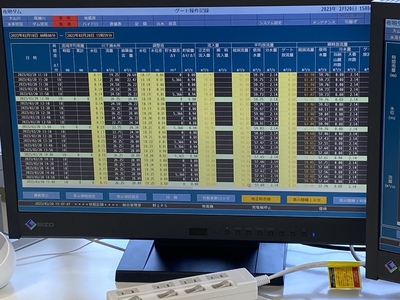

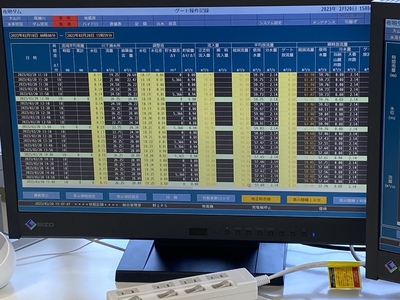

ダム統合管理所の模様(提供写真)

夜明ダムには、魚道はないみたいです。

耳川水系の九州電力さんのダムで、立派な魚道をいくつも見ているので九州電力さん的に、魚道などの取り組みをされてないわけではないです。

夜明ダムの場合は、なくても雨の時のゲート解放で魚は行き来できるような気もしないでもない(素人考えですが)

⭐︎大雨時の対応について、

パネル写真上(下流から見た写真)

夜明ダムは、建設途中にS28大洪水(筑後川大水害)を受けてます。

ダム建設中の筑後川の1万トンに及ぶ洪水の流れを逃す為に左岸側(上流からみて左側)に、急遽、河川を広げて固定堰が造られ活用されたと伺いました。

現在、運用に関しての役割はないみたいです。

起伏ゲートと固定堰(左岸より)

S28の大洪水を受けて、10.000 ㎥/sの筑後川の流量に対応出来るように夜明ダムの運用計画が変更されました。

運用計画後の筑後川の水位の上昇に対応するために、ゲートを巻き上げる位置を高く変更され

コンクリートから継ぎ足しを行いゲートを高い位置まで巻き上げる事が可能になりました(シラナンダ)

上流に位置する地域(日田市、東峰村、玖珠町、小国町、南小国)のどこかに大雨警報が発令されると、洪水警戒態勢に入り予備放流を開始しゲートを巻き上げて水位を下げます。

流域に住んでる方は、遠くから放流のサイレンが鳴っていた記憶のある方もいらっしゃるかと思います。

あれ?大して雨降ってないのに? なんで?放流?とか思ってた方も多いと思います

かなり早い段階からゲートを巻き上げて開放します。

(最近、気づいたんですがうきは、朝倉、田主丸の堤防にある放流中の電光掲示板は夜明ダムのだったんですねー

知らないで、見ていたんかい!!て言われそうですが、まさにそれ!!)

ゲートを開放して、水位を11m→約5mへ(筑後川の水位と同じにする)

取水口より下の水位まで下がる為に夜明ダムの発電もストップします。

(土地改良区の取水もできなくなります)

また、令和元年 筑後川治水協定が策定されたのを受けて、

夜明ダム・高瀬川ダムは事前放流による治水協力を実施しています。

事前放流は国土交通省の予測降雨量サイトにより基準雨量以上の予報があったときに

河川流入量増加前(おおむね3日前)からダム放流を開始し水位低下を行っています。

僕も愛好家になるまでは、ダムといえば下筌松原ダムみたいに水を溜めるイメージがありましたが

夜明ダムは、上流にある松原下筌ダムと違い洪水調節が目的のダムではないので水を溜める操作はしませんが、こういった大雨に備える事前の操作を行っています。

発電する為にゲートで河川を堰き止めて取水している(雨が降るとゲートを巻きあげて開放する)と言った方がイメージしやすいかと思います。

川の防災→「https://www.river.go.jp/kawabou/pc/tm?zm=11&clat=33.317221249094956&clon=130.84329017721765&fld=0&mapType=0&viewGrpStg=0&viewRd=1&viewRW=1&viewRiver=1&viewPoint=1&ext=0&ofcCd=27905&itmkndCd=7&obsCd=11」

防災の為に、夜明ダムの放流が気になる方は、

上流に位置しますが治水(洪水調節)を目的とする松原ダム、下筌ダムを見た方がいいと思います。

詳しくは、下筌ダム見学編にてアップしてます。

blog→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

又は、九州地方整備局の河川情報アラームを登録し、筑後川を登録すると

筑後川の水位が上昇すると知らせてくれます!! 安心に繋がるので登録をお勧めします

詳しくは過去blogにて→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2326186.html」

洪水吐ゲートを左岸側から1.2.3.4.5.6.7.8とあり5番ゲートが開放中(6番改修中)

本来は、河川の中央が水の勢いが一番強いので真ん中から開けるのがセオリーですが

夜明ダム(筑後川)の場合は、少し曲がって来ているので6番からゲートを開放し6→5→4→3→7→2→8→1と1mづつゲートを上げ、あとは繰り返してゲートを上げていきます。

洪水吐ゲートの操作後に、筑後川の夜明ダムの地点に置いて 2.700 ㎥/sの流量を計測すると起伏ゲートを倒し備えます。

令和2年筑後川の水位が観測史上最高水位を記録、最大約6000 ㎥/sを記録しましたが起伏ゲートからの越流はしなかった(まだしたことはない)とのこと

日田補修所操作室(提供写真)

この一連の操作は、夜明ダム管理開始から行われており

ゲートを開放する操作は、日田補修所から遠隔操作をされますが

何かの不具合でゲートが開かない場合を想定し、夜明ダム管理所に職員がきて目視も含めて問題ないか確認(点検)しながら遠隔操作を行うとのことです(ゲートを閉める時は来ない)

問題が起こった場合を想定されてあり、仮に、日田補修所から操作が不可能な場合は、

夜明ダム管理所からダムコンを使い直接操作

直接操作がダメな場合は、ダムコンを使わないパネル板の操作を試みる

停電、送電線などによる電力供給のストップによる操作ができない場合は、

夜明ダム管理所にある発電機(軽油)を使い発電をし

さらに何らかのトラブルにより夜明ダム管理所からの操作も不可能な場合は、天端(ゲート管理橋)に上がり油圧式予備電力によるゲート開放の操作を直接行います

(九州北部豪雨の時は、取水口の先当たりに古い管理所があったのですが、

護岸の崩壊で管理所からの操作が不可能になった為に、この操作が行われました。)

油圧式予備電力は、ゲート管理橋のこのあたり

そういえば、その現場を見て通報したという地元の消防団の方が、たまたまお店(うち)に来られてお話をする機会がありました。

その経験もあり、地盤がしっかりしている、さらにゲートを目視できる今の場所に新しく造られてます。

(いろんなトラブルを想定して、二重三重の対策を考えられています)

今回、特別に柵の中へ案内していただきました

たまたま、6番ゲートに水をせきとめる仮仕切り板が付けられてゲート補修工事中てした

夜明ダムは、筑後川で一番最初に建設されたダム

本格的な全体の補修工事となると筑後川の水を堰き止めて、水の流れを別に流す(作る)必要がありなかなか難しいのでゲートの補修工事は1門づつ行われています

現在、3番、1番が終わり現在6番を作業中

おや??、6番ゲートだけ少し違いますよね(赤丸)

四角い開閉する箇所があるのわかりますか?

建設当初は、あそこを開けて流れ着いたゴミを流す計画だったみたいなんですが

なんと、手動らしく、あそこまで行って開閉をしないといけないらしく説明してくださった職員さんの在籍期間で使ったことはないとか

(現在は、使わないみたいです)

取水口にゴミが入らないようにするための網場(あば)

網場(あば)は、取水口のこの場所しかありません

取水口(→導水路→下流の発電設備へ)

ゴミの問題とかあるのですか?と伺ったところ

大きい流木等は、夜明ダムにはなく小枝程度

草類が多いとのこと

堆砂、流れ着いたゴミ等は、ゲートを開放時に下流へとスルーされます

筑後大堰編を見ていただきたいのですが、筑後川中流域で発生したごみは

下流へと、海へと流れ着きます。

除塵機は、網場を超えてきたゴミを取り除くための物

草類が多いとのこと、これが導水路から水車へと行くと故障の原因になるのではないでしょうか

筑後川のゴミ、流木の問題は、

下流の筑後大堰でも聞いてみたいと思います(松原下筌ダムでも、流木のことを質問するべきでしたね)

筑後大堰で、ごみの問題を尋ねてみました!! 筑後大堰編も一緒に見ていただけると幸いです

正直なところ、および腰で歩きました(晴れてましたが)

先の見えてる階段も登りましたが、階段が怖かった。

腰に力が入らずに、萌え萌え撮影を楽しむ余裕がなかったです(笑)

異常がないか点検中の雷が、ほんと怖いと話されてました。

今回の見学で、分かった事は、

一企業(九州電力)ですが筑後川を管理しているダム統合管理所と連携して取水されてる

好き勝手に取水してるわけではない(当たり前だけど)

又、発電のダムだけど予備放流がある、不測の事態を想定されてある

そういえば、まだ確定ではないみたいなんですが

近年の大雨で不安に思われる流域の方がいらっしゃるということで、流域住民の方の不安の解消になるのであればと、

とある取り組みが出来ないか模索中とのことでした

(令和6、4月から日田市役所のHPから夜明ダムのライブ映像が見れるようになりました)

いろいろ、お話を伺ってみないとわからんですねー

日田補修所、夜明ダムの見学は、一般の方の見学は受けていませんが

小学校、中学校など学校の授業、修学旅行、行政の職員向けの見学は、受けてるそうです。

このblogを参考にして見学する学校が増えたらと思います。

又、正しく知ることで大雨時の流域の方の不安の解消、ダムへの理解に繋がればうれしいです。

九州一でっかい筑後川の水を運用されてる水力発電の見学を検討されてみませんか

(夜明ダムの天端は、危ないので登れないと思います)

夜明ダム発電総合更新工事の動画があがってました。

更新工事を行うことで、発電量がアップするとのことです。

また、夜明ダムにこられたら筑後川を見ながら食事、カフェはどうでしょうか

386号少し上流にあります、Cafe AURORA(アウローラ)さん

令和2年の7月豪雨でテラス席の一部が崩壊して

護岸補修を行っていたので、しばらくお休みをされていました。

昨年の6月伺った時にそんな、そんな話を店主の方から聞いていたのですが

のちに、令和2年7月豪雨は観測史上最高水位だったと知って納得です。

テラス席も広くなりましたので、筑後川を感じながらぜひ

週替わりのランチ(タイ風カレー、美味しかったです)

今後の予定

今後の予定

次回は、合所ダム(うきは市)を見学してアップします。

お楽しみに!

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです

⭐︎九州地方整備局と筑後川ダム統合管理所編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322800.html」

⭐︎下筌ダムと洪水調節の見学編

→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

⭐︎松原ダム見学の模様と弾力的管理の話(利水)の見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2323152.html」

⭐︎大山ダムダム見学編(2月見学→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2324776.html」

基本的には、聞いた話をかみ砕いてわかりやすく説明をし

ちょっとダムに行ってみようか!!と思っていただける内容を目指しています。

ここでは書ききれなかった内容もありますので、ぜひ管理所を訪れてみてみてください。

⭐︎見学に関して協力

国土交通省九州地方整備局・筑後川河川事務所様

水資源機構(筑後川局、筑後川下流総合管理所、筑後川上流総合管理所)様

合所ダム管理所(福岡県)様、藤波ダム管理所様(福岡県)

夜明ダム管理所様(九州電力)

ご協力感謝致します。

日本ダム協会認定 ダムマイスター

朝倉市3ダム愛好家 三ちゃん

ぷちっと、協力おねがいします

ぷちっと、協力おねがいします

地域情報ランキング

ダムマイスター、ダム、朝倉市、筑後川、土木

水力発電は、石炭をエネルギー元とする火力発電と違い物価高騰の影響を受けにくい、CO2を出さないクリーンなエネルギーと言えるかと思います。

占める比率は低いのかもしれませんが極力、石炭や原子力に頼らないでいいように我々の生活の一助となっているのは、間違いないと思われます。

九州一でっかい筑後川の水をどう運用(活用)されているのか興味ありませんか?

夜明ダムは、筑後川で一番最初に建設されたダム

型式は、重力式コンクリートダム

発電(P)を目的とします。

筑後川の水力発電は、筑後川の小国発電所、杖立発電所、下筌ダム発電所、松原ダム発電機(右岸側、左岸側は維持水量を発電に使用)

玖珠川の町田第一第二発電所、野上発電所、右田発電所、玖珠発電所、湯山発電所、女子畑発電所

杖立川と筑後川が合流し、三芳駅発電機、石井発電所、柳又発電所、夜明発電所 と

日田補修所管内には15の発電所があり、最大出力221.000kwの出力

⇒24時間発電したとすると約62万4千世帯/日(平均使用量250kwh/月の場合)

黄色が導水路と水圧鉄管にあたる(取水した水の流れ)

松原ダムの松原発電所(維持水量(左岸側)を発電に使用)

本発電に当たる右岸側から大山川取水堰→高瀬川ダム→柳又発電所の水の流れと

大山川取水堰→女子畑発電所の水の流れがある

(一度取水した筑後川の水を、導水路を使い別の場所に送り再発電する)

→ダムカードの裏面に書かれている内容は、こういった事を書かれていたみたいです

大山川取水堰→高瀬川ダムに繋がる導水路(大山ダム直下)

九州電力さん的には、柳又発電所の方が発電量が多い

(有効落差が高い方が発電する×使用水量=発電量)ので、柳又発電所に沢山の水を送りたいのだが

そうなると大きく水の流れが変わってしまうので、河川維持の為に国土交通省、筑後川河川事務所が管理をしています三隈堰(日田市)と島内堰(日田市)の水位を何センチ維持しましょうという取り決めをダム統合管理所(筑後川河川事務所)と行っています。

他の取水堰でも同様に玖珠川、筑後川の河川の維持に必要な流量を確認しながら発電に取水されてます。

発電の仕組みは、九州電力さんHPへ→「https://www.kyuden.co.jp/effort_water_index.html」

近年、温暖化の影響で強い雨が降りやすくなってる反面、雨が降らない時間が増えるとも言われていますので、

水力発電の視点で見た時に、何か影響(変化)があるのかを聞きましたところ、

わざわざ過去の発電量と見比べて頂きまして、発電量には変化はないとのことでした。

いろんな視点から筑後川を見た時に、ふと疑問でした

変な疑問にも調べて頂き感謝です。

夜明ダムの設備の解説と夜明ダム見学編突入です。

→時間の都合上、高瀬川ダムの見学はなしです

高瀬川ダム(日田市) 一応、5基め

夜明ダムにて、パネルと実際のダムを見ながら設備の説明をして頂きました

⭐︎夜明ダム発電の仕組みについて、

(上が下流から、下が上流から撮影)

洪水吐ゲートで筑後川を堰き止め(水位約11mにすることで取水しやすくし)

右岸側の取水口から取水し導水路へ(386号を渡り、JR久大戦の下→山の下を通り→386号の下を通り)を使い下流にある発電所へ(最大80㎥/s有効使用量が可能)

少し下流にあるあのでっかい施設です(386号沿い)

ここに水車(タービン)があります。

夜明ダムの発電は、日田全域、朝倉市の一部の電力に使用(あー、うちはどうなんだろうかぁー、使っててくれー)

夜明ダムの発電使用に関しては、瀬の下観測地点(水天宮あたり)の流量を元にしてダム統合管理所(筑後川河川事務所)の指示を受けながら取水量は調整されています(瀬ノ下観測地点で40 ㎥/sだと思われる)

耳納山麓土地改良区、袋野土地改良区の農業用水に取水されてあるので、そちらとも連絡を取りつつ水の調整をされています。

袋野土地改良区さんは、江戸時代から筑後川の水を取水されてあり、夜明ダム建設に伴い移転していただいたみたいです。

多分、土地改良区の取水口は夜明ダム左岸から少し上流に位置するののではないかと

(386号から見えます)

合所ダム見学の時に、頂いた資料(夜明ダム上流から取水し、隈上頭首工へ)

違う話ででてきたのですが、夜明ダム(日田補修所管内で最下流の施設)は逆調整の役割をしていると話されていました。

筑後川の水は、最終的には有明海に流れ付きます。

筑後川の水が、増えたり減ったり大きく変動すると、有明海の海苔などに影響するので

ダム統合管理所と連絡を取りながら、自然環境に配慮をしつつ夜明ダムが調整の役割も行い取水を心がけてます。と話されてました。

実は、この時はよくわからなかったのですが合所ダムの見学をして、隈上頭首工の話を聞くことで

実は、この時はよくわからなかったのですが合所ダムの見学をして、隈上頭首工の話を聞くことで調整の役割という言葉の意味が理解できました。

私の解釈になってしまいますが、夜明ダムの少し上流に土地改良区さまの取水口があり、そちらの取水量のデーターも夜明ダムで管理されています(みれます)

袋野土地改良区、耳納山麓土地改良区の取水の権利の中で、季節や合所ダムの貯水量の関係などで筑後川の水の取水量が日々変化することが考えられます。

筑後川の水が、増えたり減ったり大きく変動しないように、筑後川にある施設(夜明ダム)が管理をすることで流量の調整の役割を夜明ダムが担っている

夜明地点において(かんがい期37㎥/s、非かんがい期20㎥/s)の流量の確保に努めてあります。

(他、支流、ダム連携事業により瀬ノ下地点において通年40㎥/sの流量確保に努めてあります)

ダム統合管理所の模様(提供写真)

夜明ダムには、魚道はないみたいです。

耳川水系の九州電力さんのダムで、立派な魚道をいくつも見ているので九州電力さん的に、魚道などの取り組みをされてないわけではないです。

夜明ダムの場合は、なくても雨の時のゲート解放で魚は行き来できるような気もしないでもない(素人考えですが)

⭐︎大雨時の対応について、

パネル写真上(下流から見た写真)

夜明ダムは、建設途中にS28大洪水(筑後川大水害)を受けてます。

ダム建設中の筑後川の1万トンに及ぶ洪水の流れを逃す為に左岸側(上流からみて左側)に、急遽、河川を広げて固定堰が造られ活用されたと伺いました。

現在、運用に関しての役割はないみたいです。

起伏ゲートと固定堰(左岸より)

S28の大洪水を受けて、10.000 ㎥/sの筑後川の流量に対応出来るように夜明ダムの運用計画が変更されました。

運用計画後の筑後川の水位の上昇に対応するために、ゲートを巻き上げる位置を高く変更され

コンクリートから継ぎ足しを行いゲートを高い位置まで巻き上げる事が可能になりました(シラナンダ)

上流に位置する地域(日田市、東峰村、玖珠町、小国町、南小国)のどこかに大雨警報が発令されると、洪水警戒態勢に入り予備放流を開始しゲートを巻き上げて水位を下げます。

流域に住んでる方は、遠くから放流のサイレンが鳴っていた記憶のある方もいらっしゃるかと思います。

あれ?大して雨降ってないのに? なんで?放流?とか思ってた方も多いと思います

かなり早い段階からゲートを巻き上げて開放します。

(最近、気づいたんですがうきは、朝倉、田主丸の堤防にある放流中の電光掲示板は夜明ダムのだったんですねー

知らないで、見ていたんかい!!て言われそうですが、まさにそれ!!)

ゲートを開放して、水位を11m→約5mへ(筑後川の水位と同じにする)

取水口より下の水位まで下がる為に夜明ダムの発電もストップします。

(土地改良区の取水もできなくなります)

また、令和元年 筑後川治水協定が策定されたのを受けて、

夜明ダム・高瀬川ダムは事前放流による治水協力を実施しています。

事前放流は国土交通省の予測降雨量サイトにより基準雨量以上の予報があったときに

河川流入量増加前(おおむね3日前)からダム放流を開始し水位低下を行っています。

僕も愛好家になるまでは、ダムといえば下筌松原ダムみたいに水を溜めるイメージがありましたが

夜明ダムは、上流にある松原下筌ダムと違い洪水調節が目的のダムではないので水を溜める操作はしませんが、こういった大雨に備える事前の操作を行っています。

発電する為にゲートで河川を堰き止めて取水している(雨が降るとゲートを巻きあげて開放する)と言った方がイメージしやすいかと思います。

川の防災→「https://www.river.go.jp/kawabou/pc/tm?zm=11&clat=33.317221249094956&clon=130.84329017721765&fld=0&mapType=0&viewGrpStg=0&viewRd=1&viewRW=1&viewRiver=1&viewPoint=1&ext=0&ofcCd=27905&itmkndCd=7&obsCd=11」

防災の為に、夜明ダムの放流が気になる方は、

上流に位置しますが治水(洪水調節)を目的とする松原ダム、下筌ダムを見た方がいいと思います。

詳しくは、下筌ダム見学編にてアップしてます。

blog→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

又は、九州地方整備局の河川情報アラームを登録し、筑後川を登録すると

筑後川の水位が上昇すると知らせてくれます!! 安心に繋がるので登録をお勧めします

詳しくは過去blogにて→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2326186.html」

洪水吐ゲートを左岸側から1.2.3.4.5.6.7.8とあり5番ゲートが開放中(6番改修中)

本来は、河川の中央が水の勢いが一番強いので真ん中から開けるのがセオリーですが

夜明ダム(筑後川)の場合は、少し曲がって来ているので6番からゲートを開放し6→5→4→3→7→2→8→1と1mづつゲートを上げ、あとは繰り返してゲートを上げていきます。

洪水吐ゲートの操作後に、筑後川の夜明ダムの地点に置いて 2.700 ㎥/sの流量を計測すると起伏ゲートを倒し備えます。

令和2年筑後川の水位が観測史上最高水位を記録、最大約6000 ㎥/sを記録しましたが起伏ゲートからの越流はしなかった(まだしたことはない)とのこと

日田補修所操作室(提供写真)

この一連の操作は、夜明ダム管理開始から行われており

ゲートを開放する操作は、日田補修所から遠隔操作をされますが

何かの不具合でゲートが開かない場合を想定し、夜明ダム管理所に職員がきて目視も含めて問題ないか確認(点検)しながら遠隔操作を行うとのことです(ゲートを閉める時は来ない)

問題が起こった場合を想定されてあり、仮に、日田補修所から操作が不可能な場合は、

夜明ダム管理所からダムコンを使い直接操作

直接操作がダメな場合は、ダムコンを使わないパネル板の操作を試みる

停電、送電線などによる電力供給のストップによる操作ができない場合は、

夜明ダム管理所にある発電機(軽油)を使い発電をし

さらに何らかのトラブルにより夜明ダム管理所からの操作も不可能な場合は、天端(ゲート管理橋)に上がり油圧式予備電力によるゲート開放の操作を直接行います

(九州北部豪雨の時は、取水口の先当たりに古い管理所があったのですが、

護岸の崩壊で管理所からの操作が不可能になった為に、この操作が行われました。)

油圧式予備電力は、ゲート管理橋のこのあたり

そういえば、その現場を見て通報したという地元の消防団の方が、たまたまお店(うち)に来られてお話をする機会がありました。

その経験もあり、地盤がしっかりしている、さらにゲートを目視できる今の場所に新しく造られてます。

(いろんなトラブルを想定して、二重三重の対策を考えられています)

今回、特別に柵の中へ案内していただきました

たまたま、6番ゲートに水をせきとめる仮仕切り板が付けられてゲート補修工事中てした

夜明ダムは、筑後川で一番最初に建設されたダム

本格的な全体の補修工事となると筑後川の水を堰き止めて、水の流れを別に流す(作る)必要がありなかなか難しいのでゲートの補修工事は1門づつ行われています

現在、3番、1番が終わり現在6番を作業中

おや??、6番ゲートだけ少し違いますよね(赤丸)

四角い開閉する箇所があるのわかりますか?

建設当初は、あそこを開けて流れ着いたゴミを流す計画だったみたいなんですが

なんと、手動らしく、あそこまで行って開閉をしないといけないらしく説明してくださった職員さんの在籍期間で使ったことはないとか

(現在は、使わないみたいです)

取水口にゴミが入らないようにするための網場(あば)

網場(あば)は、取水口のこの場所しかありません

取水口(→導水路→下流の発電設備へ)

ゴミの問題とかあるのですか?と伺ったところ

大きい流木等は、夜明ダムにはなく小枝程度

草類が多いとのこと

堆砂、流れ着いたゴミ等は、ゲートを開放時に下流へとスルーされます

筑後大堰編を見ていただきたいのですが、筑後川中流域で発生したごみは

下流へと、海へと流れ着きます。

除塵機は、網場を超えてきたゴミを取り除くための物

草類が多いとのこと、これが導水路から水車へと行くと故障の原因になるのではないでしょうか

筑後川のゴミ、流木の問題は、

下流の筑後大堰でも聞いてみたいと思います(松原下筌ダムでも、流木のことを質問するべきでしたね)

筑後大堰で、ごみの問題を尋ねてみました!! 筑後大堰編も一緒に見ていただけると幸いです

正直なところ、および腰で歩きました(晴れてましたが)

先の見えてる階段も登りましたが、階段が怖かった。

腰に力が入らずに、萌え萌え撮影を楽しむ余裕がなかったです(笑)

異常がないか点検中の雷が、ほんと怖いと話されてました。

今回の見学で、分かった事は、

一企業(九州電力)ですが筑後川を管理しているダム統合管理所と連携して取水されてる

好き勝手に取水してるわけではない(当たり前だけど)

又、発電のダムだけど予備放流がある、不測の事態を想定されてある

そういえば、まだ確定ではないみたいなんですが

近年の大雨で不安に思われる流域の方がいらっしゃるということで、流域住民の方の不安の解消になるのであればと、

とある取り組みが出来ないか模索中とのことでした

(令和6、4月から日田市役所のHPから夜明ダムのライブ映像が見れるようになりました)

いろいろ、お話を伺ってみないとわからんですねー

日田補修所、夜明ダムの見学は、一般の方の見学は受けていませんが

小学校、中学校など学校の授業、修学旅行、行政の職員向けの見学は、受けてるそうです。

このblogを参考にして見学する学校が増えたらと思います。

又、正しく知ることで大雨時の流域の方の不安の解消、ダムへの理解に繋がればうれしいです。

九州一でっかい筑後川の水を運用されてる水力発電の見学を検討されてみませんか

(夜明ダムの天端は、危ないので登れないと思います)

夜明ダム発電総合更新工事の動画があがってました。

更新工事を行うことで、発電量がアップするとのことです。

また、夜明ダムにこられたら筑後川を見ながら食事、カフェはどうでしょうか

386号少し上流にあります、Cafe AURORA(アウローラ)さん

令和2年の7月豪雨でテラス席の一部が崩壊して

護岸補修を行っていたので、しばらくお休みをされていました。

昨年の6月伺った時にそんな、そんな話を店主の方から聞いていたのですが

のちに、令和2年7月豪雨は観測史上最高水位だったと知って納得です。

テラス席も広くなりましたので、筑後川を感じながらぜひ

週替わりのランチ(タイ風カレー、美味しかったです)

今後の予定

今後の予定次回は、合所ダム(うきは市)を見学してアップします。

お楽しみに!

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです⭐︎九州地方整備局と筑後川ダム統合管理所編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322800.html」

⭐︎下筌ダムと洪水調節の見学編

→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

⭐︎松原ダム見学の模様と弾力的管理の話(利水)の見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2323152.html」

⭐︎大山ダムダム見学編(2月見学→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2324776.html」

基本的には、聞いた話をかみ砕いてわかりやすく説明をし

ちょっとダムに行ってみようか!!と思っていただける内容を目指しています。

ここでは書ききれなかった内容もありますので、ぜひ管理所を訪れてみてみてください。

⭐︎見学に関して協力

国土交通省九州地方整備局・筑後川河川事務所様

水資源機構(筑後川局、筑後川下流総合管理所、筑後川上流総合管理所)様

合所ダム管理所(福岡県)様、藤波ダム管理所様(福岡県)

夜明ダム管理所様(九州電力)

ご協力感謝致します。

日本ダム協会認定 ダムマイスター

朝倉市3ダム愛好家 三ちゃん

ぷちっと、協力おねがいします

ぷちっと、協力おねがいします

地域情報ランキング

ダムマイスター、ダム、朝倉市、筑後川、土木

Posted by さんちゃん at 19:18│Comments(0)

│筑後川と流域のこと

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。