2023年07月18日

筑後川水系12基を巡る~9基め・山口調整池と福岡導水路編

筑後川水系の12基のダムを巡る

9基めの施設、山口調整池と福岡導水路編

筑後川にあるダム群で溜めて管理をし、筑後大堰で安定して取水しやすいようにし、取水した水は導水路で送られる

さすが、九州一の大河 筑後川

筑後大堰の堰のすぐ上流には、なんと5つの取水口がありました。(詳しくは、筑後大堰編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2330618.html」

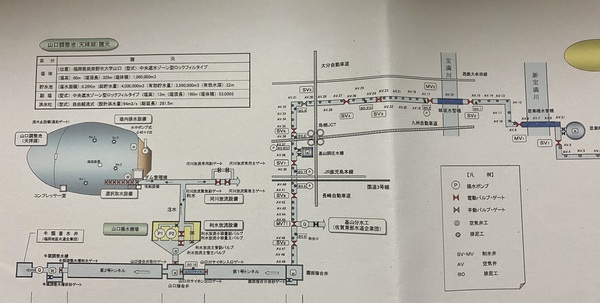

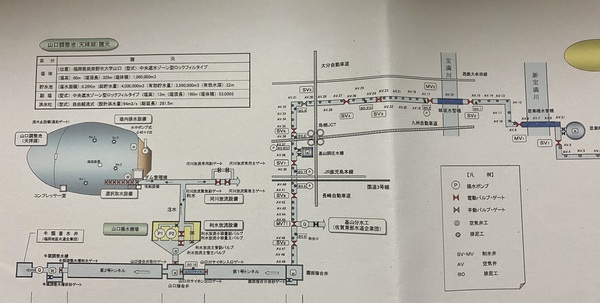

(福岡導水路の資料より)

今回は、その中から福岡都市圏と鳥栖市に水を送っている福岡導水路のお話となります。

他の浄水場などの事業所の見学もチャンスがあれば、話を聞いてみたいなと思ってます。

(頂いた資料より) 筑後大堰縦断図面

福岡導水路の取水口は、筑後大堰の上流4.4k上流(小森野付近)

TP3.15、湛水区域の一番上流にあります。

筑後大堰で、堰き止めてTP(海面)3.15mに保つことで安定して取水しやすいようにする。

福岡導水路の取水口より取水された筑後川の水は

(福岡導水路の資料より)

(福岡導水路の資料より)

福岡導水揚水機場のポンプの力(1メガパスカルの水圧)により高低差約84mをポンプアップ(水を上げて送り)、園部接合部合井まで到達(途中にある基山分水工で基山浄水場へ一部送る)した後は

園部接合部合井からは、自然流下(下り)を利用して牛頸浄水場(福岡地区水道企業団)まで送ります。

頂いた資料より導水路設備

私も見学を行って初めて認識したのですが、この事業所の建物と裏に設備がありました

私も見学を行って初めて認識したのですが、この事業所の建物と裏に設備がありました

大きな特徴の一つとして、特別高圧の設備(九州電力)がある(2本)

久留米市の施設で、特別高圧の設備があるのはムーンスター、ブリヂストン、福岡導水になります

特別高圧設備とは(HP)→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180618insui.pdf」

取水の流れ、

筑後川に取水口があり、同じ高さに福岡導水の設備があります

取水口→流量調整ゲートで量を調節し→一度、沈砂池で落ち着かせて砂などを取り除き→吸水槽→ポンプ室→導水路へ

沈砂池の能力とは(HP)→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180911insui.pdf」

堤防から施設をみてみました沈砂池

筑後川にある制水ゲート

制水ゲート、非常用制水ゲートの役割とは

導水路の施設は筑後川と同じくらいの高さにあります。

筑後川の水位が大雨時に上がると、筑後川の水位が高くなり

沢山の水が取水口から施設に流れ込んできて内水氾濫みたいにならないために、ゲートを閉めて水の入り込み自体を制御する役割となります。

(令和2.7月豪雨の例、見学当時の水位3m→令和2.7月豪雨、水位が10mに上がったために安全の為にゲートを閉鎖)

導水路の途中にある山口調整池(天拝湖)

山口調整池の役割とは、

山口調整池は、非常時、点検時、筑後川の取水制限時など

何かトラブルがあり水が送れない時に、山口調整池の溜めた水を使用し送ります

例えば、

⚪︎停電

数年に一度、5分未満の停電が起こってるみたいです。

停電によりモーターが動かせなくなる→山口調整池に切り替える

⚪︎大雨時の取水ストップ→山口調整池に切り替える

⚪︎何らかの設備トラブルで送れない→山口調整池に切り替える

⚪︎筑後川上流の油漏れなどの汚染→山口調整池に切り替える

⚪︎渇水により筑後川の取水制限時→足りない分を山口調整池に振りかえる

⚪︎秋に行われる導水路内に入っての点検→山口調整池に切り替える

365日、24時間・安全に水を送り続けるのが福岡導水路の役割となります。

山口調整池は非常時の溜池の役割となります(詳しくは、後半に山口揚水機場、山口調整池を紹介します)

受注、オーダーは??

365日、水を送り続けるのですが、どの様に送る水の量が決まっているのか?

受注はどの様にしているのか?

受注は、基山浄水場、牛頸浄水場からの申し込みにより、1日の権利量の範囲内で決められます。

1日中、24時間申し込みは受けていて、普通に1日3回とか受注量の変更があるそうです。

つまり、福岡都市圏、鳥栖市の皆さんの節水意識が高まり、使用量が減るとその日のうちに変更の連絡があるのです。

制御室(写真撮影NGの為に写真の提供を頂きました)

制御室(写真撮影NGの為に写真の提供を頂きました)

全てのコントロールは、制御室で行っています(山口調整池も)

取水口、施設、山口調整池などの複数の個所にライブカメラがあり

かなり鮮明に映っているので、みなさん気をつけましょうねー(笑)

福岡導水から牛頸浄水場までのこんな図のモニターもあります(福岡導水路の資料より)

特徴的なのは、モーターの圧力、牛頸浄水場までの導水路に設置されている50個所に及ぶ空気弁などの数値がモニターで監視できますし、制水弁を閉めたり、山口調整池の操作も制御室から行えます。

空気弁の圧力の数値に異常が発生すると、現地に向かい確認作業など行います。

安全点検でいいますと、

⚪︎週に一度は福岡導水事業者から牛頸浄水場まで異常がないかルート巡視

⚪︎50箇所に及ぶ空気弁の総点検(年に2回)

⚪︎年に一度、福岡導水路の水を止めて導水路の中に入り点検

などされています(昨年、メディアで紹介されてましたね)

安全に送る努力

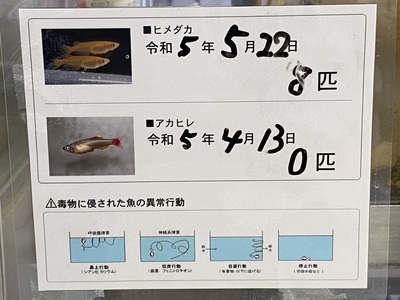

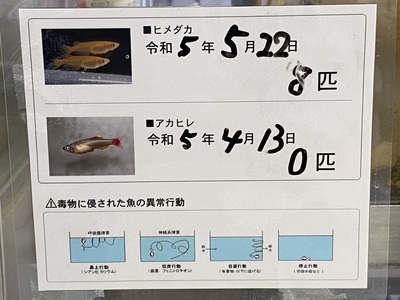

ヒメダカが水槽で飼われてました

浄水場に送る水に何か問題があったらいけないということで、機械による数値化による監視とは別にヒメダカによる監視

水槽は、カメラが付いていて24時間監視されています

詳しくはHP→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/html/insui00.html」

水は、常に組み上げられて循環されていて何か異常があるとヒメダカが教えてくれます。

生き物による監視は、浄水場などの水の施設では当たり前みたいです。

又、大雨、地震などの対策

大雨時、筑後川の水位が上がるにつれてダムと同じ様に、防災体制に入り呼び出しがかかります(ご苦労様です)

地震だと、震度4以上観測すると点検に入ります。

→現在、地震対策の強化として施設の改築を行なっています。

安心安全に筑後川の水を送る努力をされていました。

安心安全に筑後川の水を送る努力をされていました。

それでは、施設の見学の紹介へ

ほとんどが土の中で見えませんが、思案橋水管橋などは近くなので実際に見に行って欲しいですね。

ロビーの右奥に導水路の配管の模型があります。

この馬のひづめの形の模型は、自然流下区間(トンネル・サイホン)のトンネル模型です。

皆さんも記念撮影をどーぞ(笑)

本当は、模型の上に乗って撮影したかったけど流石に図々しい僕でも言えなかった

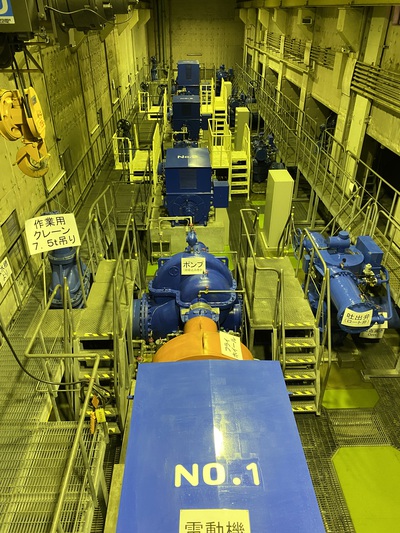

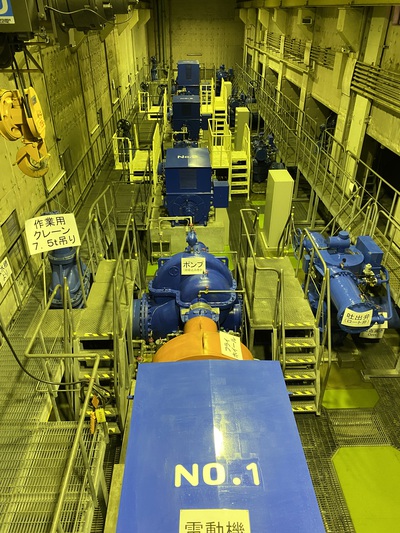

地下にあるモーター室へGO

小、小、大、大の4台のポンプがあり基本3台をローテーションで稼働

3台のモーターを使い→最大2.767㎥/s の水を84.51mの高さまでポンプアップし組み上げます。

量的には、2.7tと多くない様に思えますが、84.51mの高さまで水をポンプの力であげる為に1メガパスカルの圧力、3000ボルトの電力が必要となります。

1メガパスカルの圧力は、水漏れすると100mくらい垂直に噴射する圧力です。

詳しくは、HP→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180228insui.pdf」

モーターに特徴があり、

停電などによりモーターが急激に止まった場合ウォーターハンマー現象(モーターが急に止まることにより、水の流れが止まり圧力の逃げ場がなくなり弁内の圧力が上がったり、下がったりしする現象)

モーターに負荷がかかるのであまりよろしくない(故障の原因となる)

それを解消するために、フライホイルを使い電力がストップしてもゆっくり止まることで圧力をゆるやかに落ち着かせウオーターハンマー現象を防ぐ仕組みがあります。

福岡導水路管理所から思案橋へ

車で直ぐなのでぜひお立ち寄りくださいませ

ここに何があるかといいますと、ウオーターハンマー現象を防ぐ為に、水槽に水を溜めてあり

水の逆流など、この施設で落ち着かせます。

詳しくはHP→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180424insui.pdf」

この道を通ってきました

この道にマンホール(水資源機構のマーク付き)があります。

ついつい走っちゃいました(笑)

このマンホールの下に、水圧弁があります。

ルート巡回は、マンホールから水が溢れてないから確認しながら巡視します。

基山分水工の建物の中へ(特別に見せていただきました)

上が基山浄水場へいくパイプライン、網の下が本管

福岡導水路から基山浄水場へ、毎秒93リットル送られています。

実際の空気弁で圧力に異常がないか確認します。

又、秋の10日間の点検時は、水を空にしてボルトを開けてこの中に入ります。

意外と狭いです(確か、昨年秋にテレビクルーが取材してましたよね)

圧力の数値計、1メガパスカルで送られたのが、基山分水路にくると0.42メガパスカルになってました

圧力形の数値は、全て制御室に送られて監視されています。

ただ、雷などで伝損するケースもあるとか

制御室に送る技術は、導水路が完成した当初はなくて最近になってのことみたいです。

じゃあ、昔の人はどうやって長いパイプラインの異常を察知したのかは、見学時に質問してみてください

(説明が難しいので伝えれる自信がない)笑

(簡単にいうと、圧力と水の送られた量のデーターの数値の誤差による技術者の感みたいな

この圧力でおくってるのに、この量しか送られてないのはどこか異常があるのではないか

みたいな・・・・)

次は、山口調整池と山口揚水機所へ

山口調整池(型式:ロックフィル)

堤体の高さが15mないので、ダムとは呼ばずに山口調整池(天杯湖)と呼びますが

監査廊、洪水吐、曝気、取水設備など普通に設備があります。

大きな特徴は、河川からの流入を受けない調整池です。

河川からの流入がないということは、大雨時の操作とかもありません

筑後川から導水路を使って水を送れない場合を想定して造られた調整池です。

山口調整池(天拝湖):堤高60m、堤長326m、総貯水量400万㎥

洪水吐

洪水吐

大切な筑後川の水を風とかで越流させない努力が!! プールに使われてるコンコースのあれ

越流する設備(洪水吐)に越流させない工夫、なんか不思議な感覚だが。。。。

大切な筑後川の水だもんねー

天端、春は桜が奇麗ですよ

使った分は、導水路から補給します。ですので、基本的には貯水率100%が殆どです。

貯水率が下がった時(年間10日くらい)を見かけたら、導水路に送られたんだなぁーと思ってください。

仮に1日、山口調整池から導水路に送ると、筑後川から山口調整池の補給は10日間かかります。

点検のために、10日間使用すると元の水位に戻すには100日間かかります

これは、かりに今日の受注が2.500㎥/s だったとします。

1日の権利量(使用量)の2.767㎥/s から 2.500㎥/s を差し引いた残りの0.217㎥/s を使ってしか調整池に送れないため

日々、福岡都市圏、鳥栖市に水を送り続け余った量を使って調整池の水位をもとに戻す水に使うために

元の水位に戻すのに時間がかなりかかります

直下にグランドがあり、市が管理をして市民の方に貸し出してあるみたいです

山口揚水機場(特別に見学を)

導水路と山口調整池を繋ぐポンプがある施設となります

山口調整池の溜めていた水を使用する場合は、自然流下の力で水を流し

使った分だけ、山口調整池に補給する場合はポンプアップで山口調整池へ送ります。

→どちらも共有放流管を仕様

バルブの開け閉め、ポンプアップの操作は操作室から遠隔操作可能

→筑後川の水を何らかのトラブルでストップした場合、筑後川から距離がありタイムラグが発生し

山口調整池からタイミングよく福岡導水路へ水を送らないといけないらしく、圧力計などの数値を操作室から確認しながら

バルブの開け閉めやモーターの始動などの一連の流れを操作室から行った方が操作しやすいとのこと

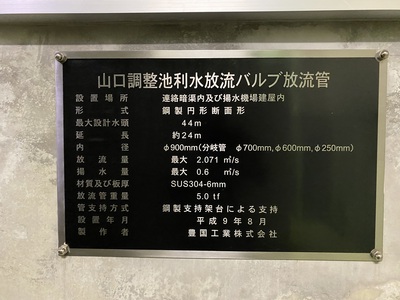

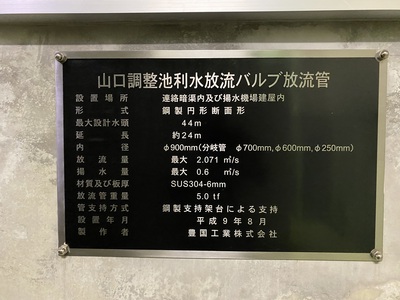

利水放流管

山口調整池の道沿いに看板発見、地震や老朽化などの対策のための併設水路の工事が山口調整池の付近と思案橋水管橋の付近の地中で行われてます(見えないんだなぁ)

以上が、見学の内容となります。

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです

福岡導水路も見学を受け付けてありますが、殆ど土の中なので見る箇所が少ないので、、、と話されてました。

見学の希望があれば、山口調整池まで行って説明もして頂けるみたいなんですが

福岡導水路から山口調整池は、距離があり時間もかかるので

筑後大堰+福岡導水路のセットの方が水の流れ(取水し送る)がより理解できると思うので

お時間ある方は、筑後大堰(1.5時間程度)+移動15分+福岡導水路の見学(45分〜1時間)のコースを私はおすすめします。

この後、朝倉市の3つのダム(江川ダム、寺内ダム、小石原川ダム)の役割と木和田導水路、寺内導水路の運用のお話

そして、ダム群連携事業の話を伺って年内に筑後川水系の12基のダムの全てアップし完結の予定にしています。が

皆様も、ご存知のように

寺内ダムは、令和5.7月の豪雨で管理開始初の洪水調節から緊急放流へ移行をし

小石原川ダムは、緊急放流を予定していましたが回避と

朝倉市のダムは大雨を経験し水位低減に頑張ってくれました。

私自身が佐田川下流域住民ということで、緊急放流を経験したダムマイスターという

貴重な経験というか、あまり経験したくはないのですが、、、

緊急放流を身をもって経験しました。

今後、ダムに少しだけ詳しい住民目線でダムの水位低減効果と感じたこと、思ってることなどをアップし

今回の大雨で、不安に思われたり、疑問を感じてある方、今回をきっかけにダムに防災に興味を持たれた住民の方もいらっしゃるかもしれません

そう言った方のダムを知るお役に立てればと思ってます。

ただ、今は出水期や洪水期と言われる雨が多い時期ですので、

ダム管理所は、管理に神経を使われて忙しい時期です。

今後、お話を聞くご相談をさせていただきますが少し時間がかかるかもしれません

年内には、順次アップしていきたいと思います。

昨年の11月から筑後川水系のダムを巡って、毎月更新をしているこの企画ですが

筑後川水系の12のダム群ですが

バラバラに単体で見ていくと、筑後川に対してのダムの役割が見えにくかったりすると思うのですが

こうやって筑後川という枠組み(水系)で順に見ていくと

特に、利水に関しては連携しあってるのがよりわかると思います。

ダムすげぇーと思っていただけるのではないでしょうか!!

☆筑後川水系のダムを巡る(過去の投稿) 復習はこちら

筑後大堰や、導水路の話を聞いて各ダムの役割を改めて知ると

より理解が深まると思いますよ

⭐︎九州地方整備局と筑後川ダム統合管理所編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322800.html」

⭐︎下筌ダムと洪水調節の見学編

→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

⭐︎松原ダム見学の模様と弾力的管理の話(利水)の見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2323152.html」

⭐︎大山ダムダム見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2324776.html」

⭐︎夜明ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2326186.html」

⭐︎合所ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2327548.html」

⭐︎藤波ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2329348.html」

基本的には、聞いた話をかみ砕いてわかりやすく説明をし

気軽に、ちょっとダムに行ってみようか!!と思っていただける内容を目指しています。

ここでは書ききれなかった内容もありますので、ぜひ管理所を訪れてみて

分からないことなど質問してみてください。

⭐︎見学に関して協力

国土交通省九州地方整備局・筑後川河川事務所様

水資源機構(筑後川局、筑後川下流総合管理所、筑後川上流総合管理所)様

合所ダム管理所(福岡県)様、藤波ダム管理所様(福岡県)

夜明ダム管理所様(九州電力)

ご協力感謝致します。

日本ダム協会認定 ダムマイスター

朝倉市3ダム愛好家 三ちゃん

ぷちっと、協力おねがいします

ぷちっと、協力おねがいします

地域情報ランキング

ダムマイスター、ダム、朝倉市、筑後川、土木

9基めの施設、山口調整池と福岡導水路編

筑後川にあるダム群で溜めて管理をし、筑後大堰で安定して取水しやすいようにし、取水した水は導水路で送られる

さすが、九州一の大河 筑後川

筑後大堰の堰のすぐ上流には、なんと5つの取水口がありました。(詳しくは、筑後大堰編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2330618.html」

(福岡導水路の資料より)

今回は、その中から福岡都市圏と鳥栖市に水を送っている福岡導水路のお話となります。

他の浄水場などの事業所の見学もチャンスがあれば、話を聞いてみたいなと思ってます。

(頂いた資料より) 筑後大堰縦断図面

福岡導水路の取水口は、筑後大堰の上流4.4k上流(小森野付近)

TP3.15、湛水区域の一番上流にあります。

筑後大堰で、堰き止めてTP(海面)3.15mに保つことで安定して取水しやすいようにする。

福岡導水路の取水口より取水された筑後川の水は

(福岡導水路の資料より)

(福岡導水路の資料より)福岡導水揚水機場のポンプの力(1メガパスカルの水圧)により高低差約84mをポンプアップ(水を上げて送り)、園部接合部合井まで到達(途中にある基山分水工で基山浄水場へ一部送る)した後は

園部接合部合井からは、自然流下(下り)を利用して牛頸浄水場(福岡地区水道企業団)まで送ります。

頂いた資料より導水路設備

私も見学を行って初めて認識したのですが、この事業所の建物と裏に設備がありました

私も見学を行って初めて認識したのですが、この事業所の建物と裏に設備がありました大きな特徴の一つとして、特別高圧の設備(九州電力)がある(2本)

久留米市の施設で、特別高圧の設備があるのはムーンスター、ブリヂストン、福岡導水になります

特別高圧設備とは(HP)→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180618insui.pdf」

取水の流れ、

筑後川に取水口があり、同じ高さに福岡導水の設備があります

取水口→流量調整ゲートで量を調節し→一度、沈砂池で落ち着かせて砂などを取り除き→吸水槽→ポンプ室→導水路へ

沈砂池の能力とは(HP)→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180911insui.pdf」

堤防から施設をみてみました沈砂池

筑後川にある制水ゲート

制水ゲート、非常用制水ゲートの役割とは

導水路の施設は筑後川と同じくらいの高さにあります。

筑後川の水位が大雨時に上がると、筑後川の水位が高くなり

沢山の水が取水口から施設に流れ込んできて内水氾濫みたいにならないために、ゲートを閉めて水の入り込み自体を制御する役割となります。

(令和2.7月豪雨の例、見学当時の水位3m→令和2.7月豪雨、水位が10mに上がったために安全の為にゲートを閉鎖)

導水路の途中にある山口調整池(天拝湖)

山口調整池の役割とは、

山口調整池は、非常時、点検時、筑後川の取水制限時など

何かトラブルがあり水が送れない時に、山口調整池の溜めた水を使用し送ります

例えば、

⚪︎停電

数年に一度、5分未満の停電が起こってるみたいです。

停電によりモーターが動かせなくなる→山口調整池に切り替える

⚪︎大雨時の取水ストップ→山口調整池に切り替える

⚪︎何らかの設備トラブルで送れない→山口調整池に切り替える

⚪︎筑後川上流の油漏れなどの汚染→山口調整池に切り替える

⚪︎渇水により筑後川の取水制限時→足りない分を山口調整池に振りかえる

⚪︎秋に行われる導水路内に入っての点検→山口調整池に切り替える

365日、24時間・安全に水を送り続けるのが福岡導水路の役割となります。

山口調整池は非常時の溜池の役割となります(詳しくは、後半に山口揚水機場、山口調整池を紹介します)

受注、オーダーは??

365日、水を送り続けるのですが、どの様に送る水の量が決まっているのか?

受注はどの様にしているのか?

受注は、基山浄水場、牛頸浄水場からの申し込みにより、1日の権利量の範囲内で決められます。

1日中、24時間申し込みは受けていて、普通に1日3回とか受注量の変更があるそうです。

つまり、福岡都市圏、鳥栖市の皆さんの節水意識が高まり、使用量が減るとその日のうちに変更の連絡があるのです。

全てのコントロールは、制御室で行っています(山口調整池も)

取水口、施設、山口調整池などの複数の個所にライブカメラがあり

かなり鮮明に映っているので、みなさん気をつけましょうねー(笑)

福岡導水から牛頸浄水場までのこんな図のモニターもあります(福岡導水路の資料より)

特徴的なのは、モーターの圧力、牛頸浄水場までの導水路に設置されている50個所に及ぶ空気弁などの数値がモニターで監視できますし、制水弁を閉めたり、山口調整池の操作も制御室から行えます。

空気弁の圧力の数値に異常が発生すると、現地に向かい確認作業など行います。

安全点検でいいますと、

⚪︎週に一度は福岡導水事業者から牛頸浄水場まで異常がないかルート巡視

⚪︎50箇所に及ぶ空気弁の総点検(年に2回)

⚪︎年に一度、福岡導水路の水を止めて導水路の中に入り点検

などされています(昨年、メディアで紹介されてましたね)

安全に送る努力

ヒメダカが水槽で飼われてました

浄水場に送る水に何か問題があったらいけないということで、機械による数値化による監視とは別にヒメダカによる監視

水槽は、カメラが付いていて24時間監視されています

詳しくはHP→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/html/insui00.html」

水は、常に組み上げられて循環されていて何か異常があるとヒメダカが教えてくれます。

生き物による監視は、浄水場などの水の施設では当たり前みたいです。

又、大雨、地震などの対策

大雨時、筑後川の水位が上がるにつれてダムと同じ様に、防災体制に入り呼び出しがかかります(ご苦労様です)

地震だと、震度4以上観測すると点検に入ります。

→現在、地震対策の強化として施設の改築を行なっています。

安心安全に筑後川の水を送る努力をされていました。

安心安全に筑後川の水を送る努力をされていました。それでは、施設の見学の紹介へ

ほとんどが土の中で見えませんが、思案橋水管橋などは近くなので実際に見に行って欲しいですね。

ロビーの右奥に導水路の配管の模型があります。

この馬のひづめの形の模型は、自然流下区間(トンネル・サイホン)のトンネル模型です。

皆さんも記念撮影をどーぞ(笑)

本当は、模型の上に乗って撮影したかったけど流石に図々しい僕でも言えなかった

地下にあるモーター室へGO

小、小、大、大の4台のポンプがあり基本3台をローテーションで稼働

3台のモーターを使い→最大2.767㎥/s の水を84.51mの高さまでポンプアップし組み上げます。

量的には、2.7tと多くない様に思えますが、84.51mの高さまで水をポンプの力であげる為に1メガパスカルの圧力、3000ボルトの電力が必要となります。

1メガパスカルの圧力は、水漏れすると100mくらい垂直に噴射する圧力です。

詳しくは、HP→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180228insui.pdf」

モーターに特徴があり、

停電などによりモーターが急激に止まった場合ウォーターハンマー現象(モーターが急に止まることにより、水の流れが止まり圧力の逃げ場がなくなり弁内の圧力が上がったり、下がったりしする現象)

モーターに負荷がかかるのであまりよろしくない(故障の原因となる)

それを解消するために、フライホイルを使い電力がストップしてもゆっくり止まることで圧力をゆるやかに落ち着かせウオーターハンマー現象を防ぐ仕組みがあります。

福岡導水路管理所から思案橋へ

車で直ぐなのでぜひお立ち寄りくださいませ

ここに何があるかといいますと、ウオーターハンマー現象を防ぐ為に、水槽に水を溜めてあり

水の逆流など、この施設で落ち着かせます。

詳しくはHP→「https://www.water.go.jp/chikugo/fukudou/pdf/20180424insui.pdf」

この道を通ってきました

この道にマンホール(水資源機構のマーク付き)があります。

ついつい走っちゃいました(笑)

このマンホールの下に、水圧弁があります。

ルート巡回は、マンホールから水が溢れてないから確認しながら巡視します。

基山分水工の建物の中へ(特別に見せていただきました)

上が基山浄水場へいくパイプライン、網の下が本管

福岡導水路から基山浄水場へ、毎秒93リットル送られています。

実際の空気弁で圧力に異常がないか確認します。

又、秋の10日間の点検時は、水を空にしてボルトを開けてこの中に入ります。

意外と狭いです(確か、昨年秋にテレビクルーが取材してましたよね)

圧力の数値計、1メガパスカルで送られたのが、基山分水路にくると0.42メガパスカルになってました

圧力形の数値は、全て制御室に送られて監視されています。

ただ、雷などで伝損するケースもあるとか

制御室に送る技術は、導水路が完成した当初はなくて最近になってのことみたいです。

じゃあ、昔の人はどうやって長いパイプラインの異常を察知したのかは、見学時に質問してみてください

(説明が難しいので伝えれる自信がない)笑

(簡単にいうと、圧力と水の送られた量のデーターの数値の誤差による技術者の感みたいな

この圧力でおくってるのに、この量しか送られてないのはどこか異常があるのではないか

みたいな・・・・)

次は、山口調整池と山口揚水機所へ

山口調整池(型式:ロックフィル)

堤体の高さが15mないので、ダムとは呼ばずに山口調整池(天杯湖)と呼びますが

監査廊、洪水吐、曝気、取水設備など普通に設備があります。

大きな特徴は、河川からの流入を受けない調整池です。

河川からの流入がないということは、大雨時の操作とかもありません

筑後川から導水路を使って水を送れない場合を想定して造られた調整池です。

山口調整池(天拝湖):堤高60m、堤長326m、総貯水量400万㎥

洪水吐

洪水吐

大切な筑後川の水を風とかで越流させない努力が!! プールに使われてるコンコースのあれ

越流する設備(洪水吐)に越流させない工夫、なんか不思議な感覚だが。。。。

大切な筑後川の水だもんねー

天端、春は桜が奇麗ですよ

使った分は、導水路から補給します。ですので、基本的には貯水率100%が殆どです。

貯水率が下がった時(年間10日くらい)を見かけたら、導水路に送られたんだなぁーと思ってください。

仮に1日、山口調整池から導水路に送ると、筑後川から山口調整池の補給は10日間かかります。

点検のために、10日間使用すると元の水位に戻すには100日間かかります

これは、かりに今日の受注が2.500㎥/s だったとします。

1日の権利量(使用量)の2.767㎥/s から 2.500㎥/s を差し引いた残りの0.217㎥/s を使ってしか調整池に送れないため

日々、福岡都市圏、鳥栖市に水を送り続け余った量を使って調整池の水位をもとに戻す水に使うために

元の水位に戻すのに時間がかなりかかります

直下にグランドがあり、市が管理をして市民の方に貸し出してあるみたいです

山口揚水機場(特別に見学を)

導水路と山口調整池を繋ぐポンプがある施設となります

山口調整池の溜めていた水を使用する場合は、自然流下の力で水を流し

使った分だけ、山口調整池に補給する場合はポンプアップで山口調整池へ送ります。

→どちらも共有放流管を仕様

バルブの開け閉め、ポンプアップの操作は操作室から遠隔操作可能

→筑後川の水を何らかのトラブルでストップした場合、筑後川から距離がありタイムラグが発生し

山口調整池からタイミングよく福岡導水路へ水を送らないといけないらしく、圧力計などの数値を操作室から確認しながら

バルブの開け閉めやモーターの始動などの一連の流れを操作室から行った方が操作しやすいとのこと

利水放流管

山口調整池の道沿いに看板発見、地震や老朽化などの対策のための併設水路の工事が山口調整池の付近と思案橋水管橋の付近の地中で行われてます(見えないんだなぁ)

以上が、見学の内容となります。

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです

へーと思ったところとか教えてくれたらうれしいです福岡導水路も見学を受け付けてありますが、殆ど土の中なので見る箇所が少ないので、、、と話されてました。

見学の希望があれば、山口調整池まで行って説明もして頂けるみたいなんですが

福岡導水路から山口調整池は、距離があり時間もかかるので

筑後大堰+福岡導水路のセットの方が水の流れ(取水し送る)がより理解できると思うので

お時間ある方は、筑後大堰(1.5時間程度)+移動15分+福岡導水路の見学(45分〜1時間)のコースを私はおすすめします。

この後、朝倉市の3つのダム(江川ダム、寺内ダム、小石原川ダム)の役割と木和田導水路、寺内導水路の運用のお話

そして、ダム群連携事業の話を伺って年内に筑後川水系の12基のダムの全てアップし完結の予定にしています。が

皆様も、ご存知のように

寺内ダムは、令和5.7月の豪雨で管理開始初の洪水調節から緊急放流へ移行をし

小石原川ダムは、緊急放流を予定していましたが回避と

朝倉市のダムは大雨を経験し水位低減に頑張ってくれました。

私自身が佐田川下流域住民ということで、緊急放流を経験したダムマイスターという

貴重な経験というか、あまり経験したくはないのですが、、、

緊急放流を身をもって経験しました。

今後、ダムに少しだけ詳しい住民目線でダムの水位低減効果と感じたこと、思ってることなどをアップし

今回の大雨で、不安に思われたり、疑問を感じてある方、今回をきっかけにダムに防災に興味を持たれた住民の方もいらっしゃるかもしれません

そう言った方のダムを知るお役に立てればと思ってます。

ただ、今は出水期や洪水期と言われる雨が多い時期ですので、

ダム管理所は、管理に神経を使われて忙しい時期です。

今後、お話を聞くご相談をさせていただきますが少し時間がかかるかもしれません

年内には、順次アップしていきたいと思います。

昨年の11月から筑後川水系のダムを巡って、毎月更新をしているこの企画ですが

筑後川水系の12のダム群ですが

バラバラに単体で見ていくと、筑後川に対してのダムの役割が見えにくかったりすると思うのですが

こうやって筑後川という枠組み(水系)で順に見ていくと

特に、利水に関しては連携しあってるのがよりわかると思います。

ダムすげぇーと思っていただけるのではないでしょうか!!

☆筑後川水系のダムを巡る(過去の投稿) 復習はこちら

筑後大堰や、導水路の話を聞いて各ダムの役割を改めて知ると

より理解が深まると思いますよ

⭐︎九州地方整備局と筑後川ダム統合管理所編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322800.html」

⭐︎下筌ダムと洪水調節の見学編

→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2322994.html」

⭐︎松原ダム見学の模様と弾力的管理の話(利水)の見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2323152.html」

⭐︎大山ダムダム見学編→「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2324776.html」

⭐︎夜明ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2326186.html」

⭐︎合所ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2327548.html」

⭐︎藤波ダムダム見学編→

「https://asakurashi3dam.yoka-yoka.jp/e2329348.html」

基本的には、聞いた話をかみ砕いてわかりやすく説明をし

気軽に、ちょっとダムに行ってみようか!!と思っていただける内容を目指しています。

ここでは書ききれなかった内容もありますので、ぜひ管理所を訪れてみて

分からないことなど質問してみてください。

⭐︎見学に関して協力

国土交通省九州地方整備局・筑後川河川事務所様

水資源機構(筑後川局、筑後川下流総合管理所、筑後川上流総合管理所)様

合所ダム管理所(福岡県)様、藤波ダム管理所様(福岡県)

夜明ダム管理所様(九州電力)

ご協力感謝致します。

日本ダム協会認定 ダムマイスター

朝倉市3ダム愛好家 三ちゃん

ぷちっと、協力おねがいします

ぷちっと、協力おねがいします

地域情報ランキング

ダムマイスター、ダム、朝倉市、筑後川、土木

Posted by さんちゃん at 10:00│Comments(0)

│筑後川と流域のこと

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。